SEOとは?具体的な対策や上位表示の仕組み・注意点を解説

SEOの語源となっているSearch Engine Optimizationは直訳すると「検索エンジン最適化」を意味し、GoogleやYahoo!などの検索エンジンがWebサイトを評価するために実施する施策などを指します。サイトへの流入数が増加するのが、SEOの最大のメリットです。

この記事では、SEOの考え方やGoogleの仕組み、SEOの基本的な施策、社内でSEOを推進するにはどのような流れや体制で進めればいいのかを詳しく解説します。

この記事の目次

SEO(検索エンジン最適化)とは?

そもそもSEOって何?という方もこの記事の読者にはいらっしゃるかもしれません。そういった方のために、まずはSEOの基本的なお話から始めさせていただきます。

※SEOが何なのかは知ってるよ、という方は、本章は読み飛ばしてください。

SEOは「エスイーオー」と読み、「Search Engine Optimization」の略称となっています。

Search Engine Optimizationは直訳すると「検索エンジン最適化」を意味し、GoogleやYahoo!などの検索エンジンがWebサイトを評価するために実施する施策などを指します。

「SEO対策」と呼ぶ人もいますが、意味としては全く同じです。

SEOはGoogleの攻略

日本にはいくつかの検索サイトが存在します。中でもよく聞くのは、Yahoo! JapanとGoogleではないでしょうか。SEOにおいて、どの検索サイトからの評価向上を最重要視するかというのは、国によって悩むポイントではあります。

しかし、実は日本においてはGoogleの検索アルゴリズム向けの対策を実施しておけば、他の検索エンジンはほとんど気にしなくても問題ありません。

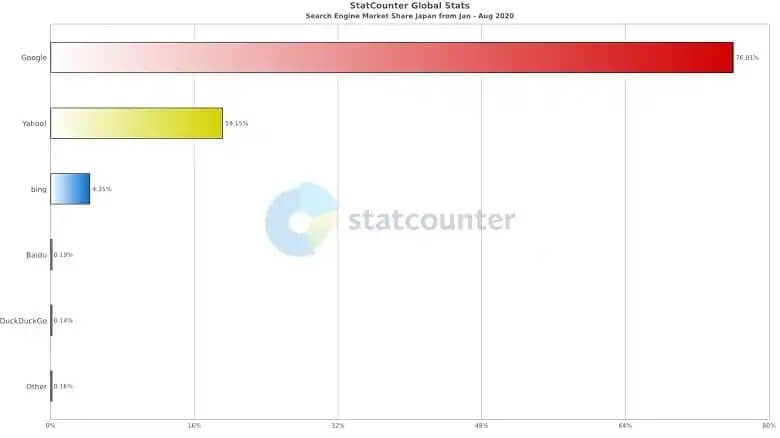

日本における検索サイト利用者数(検索エンジンシェア)は、2020年1月〜2020年8月の期間で、Googleが76.01%、Yahoo!が19.15%とされています。この2つの検索サイトで、実に95%を超えるシェアを誇ります。

出典: StatCounter Global Stats – Search Engine Market Share

さらに、実はYahoo!の検索アルゴリズムは2010年からGoogleのアルゴリズムを取り入れており、Yahoo!の自然検索枠のランキングは、基本的にGoogleのランキングと同じ内容になっています。

つまり、Googleのアルゴリズムが採用されている検索サイトが、日本では利用率95%を超えているということになります。そのため、Googleのアルゴリズムを意識した対策をしておけば、十分な成果を期待できるということが言えます。

SEO対策を実施する目的

SEOを実施し、検索結果の上位に自社サイトを表示させることができれば、GoogleやYahoo!などの検索エンジンからユーザーを獲得することができます。

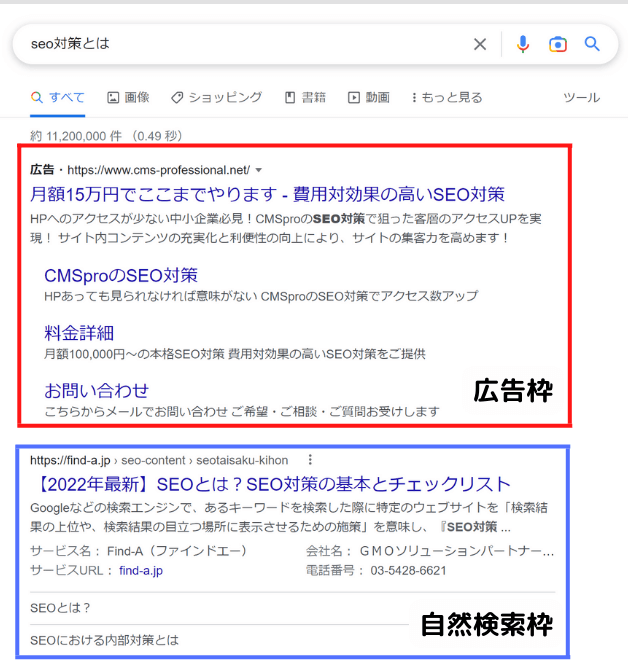

Googleなどの検索エンジンで検索をすると、検索結果に様々なコンテンツが表示されます。SEOを実施することで検索結果に表示される可能性が高まるのは、「自然検索枠」と呼ばれる広告の下から並ぶ複数ページに跨る枠になります。

この自然検索枠のすぐ上にある広告枠は、広告主(ウェブサイトの管理者)が費用を支払うことで掲載が可能になる枠である一方、自然検索枠は検索エンジンが独自のアルゴリズムによって各サイト、各ページの評価を決め、検索クエリ(ユーザーが検索窓に入れる言葉)ごとに評価が高い順番にWebページを並べています。

そのため、Googleのアルゴリズムを十分に理解してサイトやページを作ることが重要です。ただし、Googleは全てのアルゴリズムは公開していないので、100%上位を取れるとは限りません。

しかし評価されて上位を取ることができると、簡単に評価が下がり順位が落ちるということは少ないため、安定的にユーザーを獲得することができるのがSEOの特徴です。

SEO対策のメリット

SEOにはさまざまなメリットがあります。ここでは、代表的なメリットである以下の3点について解説します。

- サイト流入数の増加が増加する

- 資産になる

- サイト評価が高くなる(ブランディング)

1つずつ見ていきましょう。

サイト流入数の増加が見込める

サイトへの流入数が増加するのが、SEOの最大のメリットです。

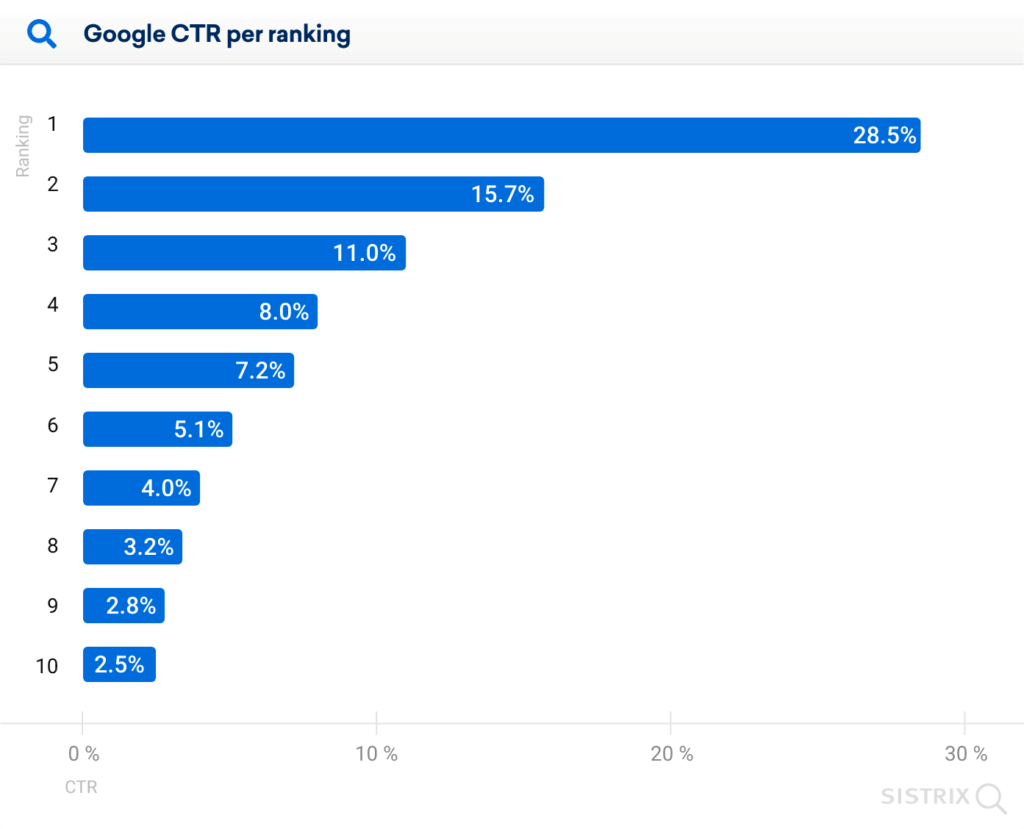

ユーザーがGoogleなどの検索エンジンから検索した際、検索結果の上位にあるページほどユーザーからのアクセスが多くなります。SEOツールを提供するSISTRIXの調査によれば、検索結果の1位に表示されたWebサイトについて、28.5%のユーザーがクリックするという結果が出ています。

同じように検索結果に表示させる手法にリスティング広告がありますが、リスティング広告は費用を支払って検索結果にページを表示してもらうものです。

SEOは、Googleに良いサイト、良いページだと評価されれば、検索結果の上位に表示されるため、広告のような費用がかかりません。一度上位表示されれば、費用対効果が高い施策だといえるでしょう。

競合サイトが自社よりも質の高い記事を作ったり、検索エンジンのアルゴリズムアップデートなどの外部要因がない限りは順位変動は起きにくいため、安定して流入数を稼ぐことも可能です。

資産になる

作成したサイトやページは、自社の資産になるという点もSEOのメリットです。

一度作成し公開したコンテンツは、サイトを閉鎖したり、ページを消したりしない限り、半永久的にWeb上に残ります。また、質の良いサイトは多数の外部サイトにリンクされたり、引用されたりしてSEO効果をより強固にします。Webサイトが持っている評価やSEO効果も資産だと考えることができるでしょう。

広告の場合は費用をかけなければ、効果は発揮できません。

メルマガも配信されて読まれたのちに、フォルダから読み返されることは少ないでしょう。SNSでバズるようなコンテンツも一過性のものです。しかし、SEOはWebサイト上に残り続け、継続的にキーワード検索するユーザーを集める「集客装置」として機能させることが可能です。

サイト評価が高くなる(ブランディング)

資産になるという部分で評価も資産になると説明しましたが、SEOにより検索エンジンの上位に表示させることで、Webサイトや企業の評価が高まっていくという点は、大きなメリットです。

近年、Googleなど検索エンジンのアルゴリズムは、Webサイトのドメインの信頼性や有用性などを重視して評価するといわれています。

良質なコンテンツを発信しつづけるWebサイトは評価が高まり、さらにSEO効果も上がるというスパイラルが生まれるのです。

検索結果の上位に表示されるということは、「役に立つコンテンツを発信している」という証明になり、ブランド価値の向上につながります。ブランディング評価を高めるためにも、検索上位表示を目指しましょう。

BtoCだけではなく、BtoBでも取引先の企業ホームページを見ることが当たり前になっている今、自社サイトのブランディングはとても重要です。

SEO対策のデメリット

SEOには多くのメリットがありますが、その一方でデメリットと呼べる要素もあります。

効果的なSEOを行うためにも、以下の3点について認識しておきましょう。

- 効果が出るまで時間がかかる

- ペナルティを受ける可能性がある

- Googleアルゴリズムの変動の影響を受ける

1つずつ解説します。

効果が出るまで時間がかかる

効果が出るまでに時間がかかるのはSEOの最大のデメリットといえます。

上位表示される記事を制作するためには、キーワード選定や調査、ユーザーのニーズを満たすためのコンテンツ作成など非常に手間がかかります。より多くのユーザーを流入させるためには、コンテンツは1記事だけでなく複数作らなければなりません。

さらに記事を公開した後も、Google検索の結果に反映されるまでには時間がかかります。公開した記事がユーザーのニーズを満たしているかどうかを、Googleが評価するのに一定の期間が必要なためです。

こうした特徴から、SEOは一過性のマーケティング施策には適していません。短期的に多くのユーザーを集めたい場合は、広告など別の施策を行う必要があります。

SEOは、あくまでも中長期のマーケティング施策である点は認識しておきましょう。サイトを継続し中長期的に運用することが前提ですから、短期勝負の場合はどちらかというとリスティング広告をはじめとした有料広告のほうが適していると言えます。

ペナルティを受ける可能性がある

正しいSEOを行わない場合、検索エンジンからペナルティを受けてしまう可能性がある点もデメリットと言えるでしょう。

Webサイトのコンテンツがスパム行為(迷惑行為)と判定されてしまった場合、検索結果の上位に表示されず、最悪の場合にはインデックス削除されてしまうこともあり得ます。

インデックス削除とは、Googleなどの検索エンジンのデータベースから削除され、検索結果に表示されなくなってしまうことを指します。検索結果に表示されないWebサイトにはユーザーは訪問することができません。

こうした事態を防ぐためにも、スパム行為は絶対に行わないように注意が必要です。スパムとして判定されてしまうコンテンツには、以下のようなものがあります。

- 隠しテキスト

ユーザーから見えないように背景と同じ色の文字でテキストを詰め込む手法。 - 隠しリンク

隠しテキストと同様に、ユーザーから見えないリンクを設置し誤クリックを招く手法。 - 質の低いコンテンツ

他のWebサイトからのコピーや自動生成されたコンテンツなど、Googleから「質が低い」と判定された記事はスパムとされる場合があります。このような悪いSEOのことを、ブラックハットSEOとも呼びます。知らずにやってしまうことがあるから注意が必要です。

上記は一例ですが、「ユーザーのためになる有益なコンテンツ」を意識してSEOを行いましょう。

Googleアルゴリズムの変動の影響を受ける

SEOでは、Googleのアルゴリズムの変動の影響を受ける可能性があることはデメリットの1つです。

Googleがサイトやページの検索順位を決定するための基準であるアルゴリズムは、定期的にアップデートされます。特に大きなアップデートを「コアアップデート」と呼び、数年に1回程度の頻度で実施されます。このアップデートにより、今まで評価されていたSEOコンテンツの評価が急に落ちる可能性も。

たとえば、とあるページが上位表示されており、そこから自社事業のサービスへのお問い合わせが月に10件あったとします。これがアップデートにより順位が低下してしまうと、事業への損失が出る恐れがあります。

ただし、仮にアップデートがあったとしても適切な対処を施すことによって、低下した順位や評価を徐々に取り戻すことも可能です。いずれにせよSEO担当者は、Googleアルゴリズムの変動リスクについて頭に入れておく必要があります。

Googleの検索エンジンで上位表示される仕組み

では次に、検索結果に表示される仕組みを解説していきます。Google検索で上位表示されるためにSEOを実施するうえで欠かせないポイントです。

クローリングする

Googleは、世界中のあらゆるWebサイトにアクセスするためのロボット(クローラー)を保有しています。そのクローラーが、サイト管理者からSearch Consoleというツールを通して得られる情報や、すでに発見しているWebページに設置されているリンクの情報などを通して、新たなWebページを発見します。

そのため、クローラーが発見しやすいようにリンクを設置したり、サイト内の情報を得やすいような構造にすることが重要です。

インデックス登録する

クローラーが発見したWebページの情報を、Googleが保有するデータベース(=インデックス)に登録していきます。直訳すると「索引」を意味するインデックスは、その名の通り、Webページを様々な情報に分解しながら登録していきます。

作成したWebサイトは、クローラーによって発見されインデックス登録されなければ、GoogleやYahoo!の検索結果に表示されることはないため、SEOにおけるファーストステップはインデックス登録されることです。

実はWebサイトの作りが悪かったり、間違えたHTMLのマークアップをしたりしていると、せっかくサイトを作ってクローラーが回ってきても、インデックス登録されない場合などもあります。もしWebサイトの検索流入が伸びずに悩んでいる方は、自身のWebサイトがGoogleにインデックス登録されているか、確認してみると良いでしょう。

※参考:インデックス登録の確認方法

自身のウェブサイトがGoogleにインデックス登録されているかどうかを調べる確実な方法は、Google Search Consoleというツールに登録してインデックス状況を確認する方法です。

しかしまだツール導入をしていない、という方が、簡単に調べられる方法があります。

Googleの検索窓で、「site:」(※全て半角)と入力した後に、ご自身のウェブサイトのドメインまたは特定のウェブページのURLを入力して検索をしてみてください。

例えば、

「site:hitonote.jp」と入力すると、hitonote.jp内でインデックス登録されているURLの一覧ページが表示されます。

一方で、「site:https://hitonote.co.jp/wp2/column/seo/2837/」のように特定のページのURLを入力すると、そのページがインデックスされているかどうか、を調べることができるのです。

「クロール」と「インデックス」について、さらに知りたい方はこちらの記事をご覧ください!

・クローラーを徹底解説!重要なポイントとサイト向上の秘訣とは?

・Googleインデックスの確認方法を解説!非表示の原因と対処法とは?

サイトやページを評価する

インデックス登録されたサイトやページを、Googleは様々な要素をもとに評価します。

評価される要素は公開/非公開含め多岐に渡りますが、代表的なものを挙げると以下のようなものが対象です。

- ユーザーニーズ(キーワード)に的確に応える内容になっているか

- E-A-T(専門性、権威性、信頼性)の高い内容になっていいるか

- 読み込み速度や文字サイズなどが考慮されたユーザビリティが高いページか

- モバイル端末に対応したレスポンシブデザインになっているか

一言で表すと「ユーザーにとって利便性の高いサイトになっているか」ということです。

また、「利便性の高いサイトである」ということを検索エンジンのクローラーに伝えるために、titleタグやhタグなど正しいHTMLマークアップをするということも重要です。

ページ評価の詳しい内容については後述します。

評価の高いページを上位に表示させる

前述の通り、Googleがさまざまな要素をもとにページの評価を行い、評価の高いページから検索エンジンの上位に表示させるようにしています。

また、評価はページ単位だけでなく、サイト全体がよいサイトかどうかも判断の一つとしています。

被リンクの多いサイトやドメインの信頼性など、他にも様々な要素が絡み合って決まります。上位表示させたいページだけを対策するのではなく、サイト全体を総合的に対策するのがSEO成功のポイントです。

SEO対策で知っておくべきGoogleの考え方や理念

SEOを行ううえで、Googleの考え方や理念を理解することは重要です。

なぜなら、Googleは日本で検索エンジン市場シェア第1位であり、検索数の75%を占めるためです。2位のYahoo!も、検索アルゴリズムはGoogleのものを使用しているため、国内においては「検索エンジン=Google」といっても間違いではないでしょう。

Googleの考え方や理念を知っておくことで、どのようなコンテンツが評価されやすいのかが見えてきます。

サイト制作経験者なら一度は聞いたことがあるでしょうが、Googleが重要視しているのは、ユーザビリティの向上です。ユーザー目線に立ったサイト作りができていれば、Googleは評価してくれます。

しかし、Googleの言っている『ユーザビリティ』が何なのかわからない方も多いことでしょう。ユーザビリティの向上は簡単そうに思えるのですが、前述したように個人差があるので、一概には言えない部分もあります。

ここでは、Googleが公式に公開している資料を元に解説します。

Googleが掲げる10の事実

「Googleが掲げる10の事実」は、Googleの検索エンジンとしての理念を表したものです。検索アルゴリズムを日々アップデートしていく中で、Googleは常にこの10項目のリストを指針としています。

このリストを理解すれば、Googleが何を大切にして検索エンジンを開発しているのかを理解でき、SEOを行ううえでの考え方に役立つでしょう。

10の事実とは以下の10項目になります。

Googleについて『Googleが掲げる10の事実』(https://about.google/philosophy/?hl=ja)“1.ユーザーに焦点を絞れば、他のものはみな後からついてくる。

2.1つのことをとことん極めてうまくやるのが一番。

3.遅いより速いほうがいい。

4.ウェブ上の民主主義は機能する。

5.情報を探したくなるのはパソコンの前にいるときだけではない。

6.悪事を働かなくてもお金は稼げる。

7.世の中にはまだまだ情報があふれている。

8.情報のニーズはすべての国境を越える。

9.スーツがなくても真剣に仕事はできる。

10.「すばらしい」では足りない。

その中でも重要な2点について紹介します。

- ユーザーに焦点を絞れば、他のものはみな後からついてくる。

Webサイトやページを制作する際には、ユーザーの利便性を最も重視するべきという考え方です。

ユーザーが操作するインターフェースはわかりやすいか、ページはストレスなく読み込まれるか、広告がコンテンツの邪魔をしていないか、など「ユーザーが快適にWebサイトやページを利用できるようにするべき」という理想を示しています。

- ウェブ上の民主主義は機能する。

ページ間のリンクを「投票」に例え、どのサイトが最も「支持されているのか」を測る指標としていることをGoogleは「ウェブ上の民主主義」として示しています。

Googleの検索アルゴリズムは、ページの重要度を判断するためにWebサイト間のリンクを基準としています。もちろんページの価値を測るのにリンクだけを評価しているわけではありませんが、重要な要素であることは間違いありません。

紹介した2点を考慮すれば、「他のWebサイトからリンクされる(支持される)ような、ユーザーファーストのサイトを作らなければ評価されない(=検索順位は上がらない)」という結論を導き出せます。

Googleのガイドライン

Googleは、公式ガイドラインとして「検索品質評価ガイドライン」と「Google検索の基本事項」を公開しています。

「検索品質評価ガイドライン(General Guidelines)」は、Googleが検索エンジンの品質を高めるために採用している外部評価者向けに作成した文書です(英語版のみ存在)。

本来は一般向けに公開されていた文書ではないため専門的な内容かつ英語版しか存在しませんが、文書に記載されている内容に熟知していれば、Googleがどのような基準でWebサイトの品質を評価しているのかを知ることができます。

Webマスター向けには、「Google 検索の基本事項(旧ウェブマスター向けガイドライン)」が公開されています。こちらは日本語版も存在し、Google検索結果で上位表示されるための要件をまとめた公式ガイドラインです。SEOに成功するための答えが書いてあるため、Webサイト制作者にとって必須のページです。

大きくは「技術要件」「スパムに関するポリシー」「主なベストプラクティス」の3項目に分かれており、Webサイトを作るうえで「やるべきこと/やってはいけないこと」が網羅されています。

E-E-A-TとYMYL

先程の章で、コンテンツの品質の話をしましたが、特にコンテンツの品質を評価する概念として「E-E-A-T」という考え方があります。

E-E-A-Tとは、E=exprience/経験、E=Expertise/専門性、A=Authoritativeness/権威性、T=Trustworthiness/信頼性の頭文字を取った言葉のこと。これらの要素を満たしたコンテンツを作成することが、重要だという考え方になります。

E-E-A-Tについては、以下の記事で詳しく解説しているのであわせてご覧ください。

これはユーザーに悪影響を与える可能性のある低品質なコンテンツが量産され、上位表示されるという問題に対するGoogleの取り組みの一環です。

中でもGoogleがユーザーへの悪影響を懸念する領域として、医療、美容、健康、お金といった、ユーザーの生活に直結する領域に対しては、Googleは非常に敏感です。これらの領域をGoogleは「YMYL」という言葉で表現しています。

YMYLは、「Your Money Your Life」の略語で、人の幸福、健康、お金にまつわる情報を指します。

例えば「風邪薬 おすすめ」とユーザーが検索した際に、服用すると副作用が出る可能性のある危険な薬を紹介したページが上位に上がっていると、Googleを通してその人の健康を害してしまうことになります。

そういったことを避けるために、このYMYLの領域に対しては非常にE-A-Tが厳格に反映され、いくらSEOを意識したサイトを作っても、例えば病院の公式ホームページや法律事務所のホームページなど、そもそも信頼性のあるサイトでなければ上位表示ができないといったことが起こっています。

SEO検索順位を決める主な要因

Googleが検索順位を決めるうえで、「有名なサイト」「情報の多いページ」といったシンプルな「良し悪し」の指標も重要になります。しかし、良いサイトや良いページを作れば絶対に評価が上がる、というわけではありません。

Googleが公表している「検索の仕組み」では、検索アルゴリズムにおいて検索結果を決める主な要因について、以下の5つの要因が重要だとされています。

検索意図の把握

検索意図とは、検索者がそのクエリで検索した際に求めているであろう情報を指します。よく例に挙げられるものとして、「ワンピース」という検索クエリがあります。

2020年9月現在、「ワンピース」と検索すると、検索結果1ページ目の上位10件のうち、9件が漫画のONE PIECEに関するウェブページになっています。残り1ページは洋服のワンピースを購入するためのファッションECサイトです。

これは「ワンピース」と検索する検索者が、現在は漫画のONE PIECEを求めて検索している人が多数だということが反映された結果になっています。いかに洋服のワンピースでサイトを強化しても、上位に表示される可能性が非常に低くなってしまいます。

このように、ユーザーがそのクエリで検索しているときの検索意図を捉えてページの内容を決める必要があります。

コラム:さまざまな検索意図

上述したように、「ワンピース」では、漫画と洋服の上位ページの比率が9:1でした。では、「ワンピース」に関連する他の検索クエリではどうでしょう。

「ワンピース 通販」と検索すると、漫画:洋服=0:10という比率になります。これは「通販」という言葉をファッション通販目的で使用する人が多いという理由が、色濃く出た結果と考えられます。

※実際に「通販」と検索すると、ファッション通販サイトが上位10件を占めていました

また、近いキーワードで「ワンピース 購入」と検索するとどうでしょう。

こちらも洋服の結果がほとんどを占めますが、1件だけ漫画のページ(少年ジャンプの公式サイト)が表示されています。

同じウェブ上での購買行動でも、「通販」に比べて「購入」は抽象度が高く、複数の意図を含んでいるとGoogleが判断しています。一方、そもそも漫画をウェブで購入するニーズが洋服を購入するニーズに比べて少ないため、洋服が多く出ていると推察することができます。

少し捻って「ワンピース 探し方」「ワンピース 買い方」と検索してみてください。前者は10割が洋服のワンピース、後者は10割が漫画のONE PIECEが表示されます。

実際に自分が検索する側と想像すると、たしかにこの比率は非常に理解できますし、Googleがユーザーの検索意図を正確に捉えていることがわかります。

WEBページの関連性

検索キーワードとその検索意図に関連する情報が多く含まれるかどうかを判断します。以前のアルゴリズムでは検索キーワードが散りばめられていたり、タイトルや見出しに検索キーワードが含まれていたりすることが重要な指標でした。

しかし、今ではディープラーニングやニューラルネットワークなどの機械学習の技術が発展し、検索キーワードが含まれているかどうかだけではなく、それに関連するキーワードが含まれているか、さらにはユーザーが求めている情報(=検索意図)に関連する文章として含まれているかなど、非常に高度で多角的な観点からWebページの関連性を把握するようになりました。

検索クエリについてもっと知りたい方は、こちらをご覧ください!

コンテンツの品質

SEOにおいては、検索意図に対して関連性の高いページだけを作れば評価されるわけではありません。これらはあくまでもページの作り方の前提であって、その前提をクリアしたうえで、そのページの品質が高いか低いかがランキングに大きく影響します。

コンテンツの品質は、検索キーワードに対して適切かつ必要十分な情報が提供できているか、ユーザーエクスペリエンスと呼ばれる文章の読みやすさやページの見やすさ、などがポイントです。

実際にページに訪れたユーザーの行動(滞在時間、離脱率、読了率など)も、指標となります。

またそのページだけでなく、似たようなキーワードでサイト内の他のページが評価されているか、といった要素も関わってきます。その他、専門家などがそのページを参照していたり、言及していたりすると、品質が高いページとみなされます。

ユーザビリティ

ユーザビリティは、以前はアルゴリズムで自動的に判断するのは技術的に難しかったため、SEOと切り離されて考えられていました。しかしアルゴリズムの進化につれて、ユーザーがそのページにアクセスした後の行動も、Googleは重要視するようになりました。

例えば、スマートフォンやタブレットなどデバイスが多様化する中で、各端末、各ブラウザで最適なページを表示できるか、インターネットの速度が遅い環境でもスムーズに読み込むことができるか、などの指標がこれに当たります。

文脈の考慮

Googleは、ユーザーの現在地や検索履歴などを元に、最適な結果を表示しようとしています。

例えば「レストラン」と検索した際に、千代田区にいれば千代田区のレストランが一覧で表示されますし、沖縄にいれば沖縄のレストランが表示されます。

位置情報や検索履歴以外にも、以前はソーシャルメディア上でのユーザー行動を検索結果に反映させる取り組みがありました。(Google+の廃止に伴ってたち消えましたが…)

今後もさまざまな観点から、ユーザーにとってより最適な検索結果を表示しようという取り組みは継続されていくことでしょう。

評価を上げるための施策

ここまでGoogleアルゴリズムの仕組みやランキング要因などを解説してきました。

ここからは、SEOを行う際に具体的にどういった施策を行えばGoogleに評価され、順位が上がり、サイトのトラフィックを向上させることができるかを解説します。

SEO対策のやり方|内部施策

SEOの内部対策とは、サイトの内部に行う施策です。サイトの構造やページを表示するソースコード、コンテンツの内容やユーザビリティの向上など、さまざまなものがあります。どのようなSEO内部対策を行うと良いか、幾つか代表的なものを紹介します。

Titleタグ

SEOでは、ユーザーがどんなキーワードで検索したときにどのページを上位表示させたいか、を決めることが重要です。そして、そのページがキーワードに関連したページであるか、をGoogleに明確に示す必要があります。

なかでもGoogleが関連性を把握するために重要視している要素が、このTitleタグです。Titleタグは、HTMLで<title>●●●</title>で記述される要素で、Webブラウザのタブ部分に表示されたり、ページをブックマークした時に表示されるものです。「このページが何のページか」を示すためのHTMLタグであるため、Googleがこの要素を重要視するのは自然ですね。

また、Titleタグの中のキーワードはできるだけ前方に入れると良いでしょう。

「SEO」というキーワードで対策したい場合、

「あなたのサイトの収益を伸ばす!その選択肢として重要なのはSEO!」のようなタイトルより、

「SEOであなたのサイトの収益を伸ばす!」

というタイトルにしたほうが、「このページはSEOのことについて説明したページなんだ」というのがひと目で分かります。

Hxタグ

Hxタグは「見出しタグ」と呼ばれるページの構成を示すためのHTMLタグで、実際に記述する際はH1、H2、H3……と構成に合わせて番号を振ってマークアップします。

コンテンツの階層や親子関係を示すことで、それぞれのコンテンツが何について書かれたものなのか、をより正確に把握することが可能になります。

Hxタグの中でも特にSEO上重要視されるのがH1タグです。H1タグは原則ページに1回使用されるタグで、「そのページがどういった内容のページなのか」を示します。使い方はTitleタグに似ていますが、評価としてはTitleタグほどは重要視されていないと考えられます。

内部リンク

内部リンクとは、文字通りサイト内部のページ同士をつなぐリンクのことです。

内部リンクの場合は、同じサイト内でのリンクですから、当然ですが被リンク扱いにはなりません。

では、内部リンクのメリットがどこにあるのかと言うと、ユーザーに関連する別の記事を紹介することでユーザビリティの向上に繋がりますし、内部リンクを辿ってサイト内をクローラーが回遊できるようになり、クローラビリティ向上にもつながります。

Googleは<a href=”XXXXXX”>で示されたURLを参考に、ページを発見します。逆にいうと、どこからもこのリンクが貼られていないページは、Googleに発見されずらく、発見されなければ評価どころかインデックスされることもありません。

また内部リンクによってユーザーが興味のある別の記事に飛ぶことで、サイト内での滞在時間も増えますから、Googleからの評価上昇にも繋がっていきます。

この内部リンクは、単純に「どこかから貼られていれば良い」というものではなく、親子関係にあるページや関連するページから貼られることで、よりそのページを正確に理解されることに繋がります。

また、他のページからの内部リンクが少ないページよりは多いページの方が、そのサイトにおいて重要なページだと判断されます。少しテクニカルなSEOとして、ピックアップ枠を用意したりフッターに枠を用意したりして、特に評価を高めたいページに対してさまざまなページから内部リンクが貼られるような工夫をすると良いでしょう。

sitemap.xml

Googleがページを発見、評価するうえで内部リンクと関連して参照するのがこのsitemap.xmlです。sitemap.xmlは、そのサイト内にどんなURLが存在し、どれぐらいの重要度なのかをGoogleに示すことができるファイルです。

XML形式で所定のフォーマットで記述されたsitemap.xmlをサーバーに設置したのち、Googleサーチコンソールというツールで申請をすることでGoogleが読み取ることができます。SEOを行ううえでsitemap.xmlを登録することは大前提となりますので、忘れずに実施しましょう。

GoogleサーチコンソールでXMLサイトマップを送信する方法は、以下の記事で詳しく解説しています。

URLの正規化 / canonical

Googleに自社のサイトを評価してもらうために、検索キーワードに対して適切なページを用意しなければなりません。しかし、Webサイトの作り方によっては同じ内容のページ複数のURLで表示できてしまうことがあります。

基本的に1つの対策キーワードに対して、1つのURLで、1つのページを用意しなくてはなりません。

同じ内容でもURLが変わるとGoogleからは別のページと判断されるため、同じページや似たページが複数存在すると、Googleに評価されにくくなります。ページの評価が分散されることを避けるためのSEO施策が「URLの正規化」です。URLの正規化とは、「このページの本来のURL、つまり評価されたいURLはこちらです」というのを示すことを指します。

具体的な方法としては、

<link rel=”canonical” href=”(正規のURL)” />

と記述しましょう。

canicalの詳しい解説はこちらです。

モバイル最適化

iPhoneやAndroid端末に代表されるスマートフォンが普及したことにより、ユーザーはモバイル端末からいつでもインターネットにアクセスできるようになり、今ではモバイル端末からのインターネット利用がパソコンからの利用を凌ぐようになりました。

パソコンに比べてスマートフォンは画面サイズが小さく、またいつでもWi-Fi環境からアクセスできるわけではないため通信速度も変わります。

そのためGoogleはモバイルに最適化されたサイトをより高く評価します。

ペナルティ要因の排除

SEOの歴史を遡ると、Googleのアルゴリズムがまだ未成熟のころ、Googleのアルゴリズムの穴を突いた様々な手法が行われてきました。

例えば「隠しテキスト」という手法では、ユーザーが見えないようにデザインされたテキストをHTML上に設置し、ユーザビリティを損なわずにGoogleにテキストを読み込ませることで評価を得ようとする手法です。

こういったものがGoogleに見つかるとペナルティを受け、サイトの評価を大きく下げることになります。

他にもペナルティの対象となる手法はいくつか存在しますので、誤ってこういった実装をしないよう心がけましょう。

対処方法などの詳しい解説は、こちらをご覧ください。

SEO対策のやり方|外部施策

SEOは、サイト運営者の努力で解決可能な内部対策と、それだけでは解決できない外部対策に分かれます。外部対策は、【評価の基準】の③でも触れたとおり、外部サイトからの評価を上げるための対策です。

以前、特にYahoo!が独自アルゴリズムのYSTを採用していた時代は、外部リンク業者と呼ばれる業者に報酬を払い、外部リンク業者が保有する大量のWEBサイトからリンクを貼ってもらうことで順位を上げることができていました。(むしろ、SEOの大半は内部対策ではなく外部対策だったといえます)

しかしそうした、ある意味「検索エンジンを騙す」ような行為は非常にGoogleが嫌うところで、そういった不正な行為(=ブラックハットSEO)を検知し、評価を落とすアルゴリズムにGoogleが力を入れたことで、今では不正な外部リンクを購入するような行為はかなり減ってきたといえます。(完全になくなったとはいえませんが。)

一方で、Googleのランキングアルゴリズムにおいては被リンクというのは今でも重要です。WEBサイトの運営者は、よりユーザーの役に立つ情報を発信することで、様々なサイトやユーザーから被リンクを得ることを意識する必要があります。

価値のある被リンクを増やすためのコンテンツを作成し、価値の低い被リンクを管理、精査することが現代における外部対策といえるでしょう。

良いリンク、悪いリンクの詳細や、被リンクの増やし方については、こちらを参考にしてください。

・被リンクとは?メリットや確認方法、無料・有料の被リンクチェックツールも紹介

・良質な被リンクを増やす方法は?初心者にもわかりやすくSEOに有効な方法を紹介

SEO分析ツールの導入

SEOを行ううえでツールは必要不可欠です。

Webサイトにツールを設定することで、「どんなユーザーが、どんなページに興味を持っているのか」「ユーザーがどんなキーワードで検索しサイトに訪れたのか」といったことを把握できます。

ここでは、代表的な「Google アナリティクス」「Google サーチコンソール」について紹介します。

Googleアナリティクス

Googleアナリティクスは、Googleが提供している無料のアクセス解析ツールです。

Webサイトに何回訪問があったのか(セッション)、ユーザーがWebサイトで目的を達成したか(コンバージョン)、ユーザーはどこからWebサイトに訪れたのか(流入経路)など、Webサイト内のアクセス状況を把握できます。

アクセス状況を把握することでサイト内の改善点を見つけ出し、ユーザビリティやコンバージョンの向上に繋げることが可能になります。

Googleサーチコンサール

Googleサーチコンソールは、Webサイトが検索結果にどのように表示されているのかを把握できる無料分析ツールです。

Googleアナリティクスがサイトの「内部」の分析だったのに対し、Googleサーチコンソールはサイトの「外部」の分析を行います。

ユーザーはどんな検索キーワードでWebサイトにたどり着いたのか、WebサイトはGoogle検索結果の何位に表示されているのか、何回表示されて何回クリックされたのかなど、Webサイト外の状況を把握することができます。

Webサイトにたどり着くまでのユーザー行動を把握することで、検索順位を向上させWebサイトへの流入数向上に繋げることが可能になります。

SEO対策の注意点

SEOを行う際には注意点があります。

デメリットの章で解説した通り、SEOは効果が出るまでに時間がかかります。ただ、なかなか成果が出ないからといって、Googleのポリシーに違反する通称「ブラックハットSEO」を行ってしまっては、ペナルティの対象となり逆効果です。

特に、検索エンジンとユーザーにそれぞれ異なるコンテンツを表示させる「クローキング」や、同じ内容のページが複数存在する「ミラーページ」などは、Googleのアルゴリズムが未成熟な時期には「SEOに効果がある」とされた手法のため、今でもこれらを行う制作会社があり注意が必要です。

たとえ、すぐに効果が出なくても、じっくり時間をかけてコンテンツと向き合うことがSEO成功への近道です。

コンテンツ施策

コンテンツ施策は、良質なコンテンツを発信することで検索上位を図るSEO施策のひとつであり、コンテンツSEOとも呼ばれています。

コンテンツSEOとは、良質なコンテンツを作り発信し続けることで、検索上位表示を狙うSEO施策の1つです。Googleが重要視しているのは、ユーザーニーズに合った情報が書かれているかです。ですから、ユーザーニーズに合う質の高いコンテンツ作成を行うことで、ページ(サイト)の評価を上げられるということになります。

その為に必要な方法として、検索ニーズの分析やキーワード調査、ユーザーが読みやすい文章作り、ユーザビリティが高い写真や動画を含めるなどが挙げられます。

また、コンテンツを作って発信するだけではなく、その後の情報更新やリライトもコンテンツ施策に含まれます。

高品質なコンテンツは、ページだけではなく関連する内部リンク先のページ評価も上げるため、非常に重要です。

SEO対策の事例

SEOコンサルティングを手がける株式会社ヒトノテでは、数々のSEO施策でお客様のWebサイトを成功に導いてきました。

その中から2つの事例を紹介します。

株式会社バトンズ様のSEOコンサルティング

M&Aマッチングプラットフォームを手がける株式会社バトンズ様は、SEO施策を進めるためのノウハウやリソースが足りない点に課題を抱えていました。

お客様の内製化志向が強かったため、伴走型支援で取り組みをスタートし、自然検索流入数が取り組み前に比べ118%向上しました。

詳しくは以下のリンクからご覧ください。

・株式会社バトンズ様のSEOコンサルティング・コンテンツ制作・広告運用実績

株式会社キッズカラー様のSEOコンサルティング

保育や子育てに関するWebサービス運営を行う株式会社キッズカラー様は、Webサイトリニューアルに際してSEOの専門家観点での要件を組み込みたいという課題を抱えていました。

ヒトノテでサイトの全体分析を行いSEO課題を抽出、改善マニュアルやディレクション支援などを行った結果、自然検索流入数が前年比27%向上しました。

詳しくは以下のリンクからご覧ください。

・株式会社キッズカラー様のSEOコンサルティング実績

ヒトノテでは、専属コンサルタントがお客様のSEO課題を総合的にサポートし、Webサイトの流入数向上に貢献しています。

その他の事例については、以下のリンクよりご覧いただけます。

・導入実績を見る

まとめ

SEOについて、基本的な概念やGoogleアルゴリズムの考え方、またランキングを上げるための施策まで解説しました。

SEOを進めるうえでは、自社にその施策を当てはめる場合にどのような実装をすれば良いかの検討、決裁者やステークホルダーとの調整、成果が出た、あるいは出なかった要因の検証と分析など、様々なハードルが存在します。

検索エンジン利用者は未だに非常に多く、小さなミスでも、大きなビジネスインパクトにつながることも珍しくないため、正しい専門知識と経験を備えたスペシャリストを社内外からアサインして進めることをオススメしています。

顕在ニーズが色濃く出る検索からの流入を獲得し、ビジネスの成功につなげましょう。

執筆者:鈴木理沙

株式会社ヒトノテのSEOコンサルタント。人材系の企業にて、SEO改善とコンテンツマーケティングを担当。CVR改善やオウンドメディア運営、コンテンツ制作による認知拡大・ブランディングを経験。気持ちのよいコミュニケーションや痒い所に手が届くような提案を心がけています。

監修者:坪昌史

株式会社ヒトノテの代表取締役CEO。 エンジニアとしてキャリアスタートし、サイバーエージェントのSEO分析研究機関を経て、リクルートの横断マーケティング組織のマネージャー&全社SEO技術責任者を務める。その後、独立しSEOを中心としたクライアントの課題解決を行う。2017年、株式会社ヒトノテを創業し、様々な企業のウェブマーケティングの支援を行う。

おすすめの関連記事

─ 記事カテゴリから探す ─

元リクルートのSEO責任者へ無料相談

人気記事ランキング

-

2024.04.25

ページネーションのSEOにおけるベストプラクティス

-

2024.04.22

E-E-A-Tとは?Googleが評価するコンテンツの基準や対策を解説

-

2021.12.06

レスポンシブデザインの最適ブレイクポイントとは?メディアクエリの書き方も解説

-

2021.12.22

【徹底比較】さくらのクラウドとAWSの特徴・機能・料金の違いを解説

-

2021.07.09

Webコンテンツにおける正しい引用の書き方をマスターしよう!

-

2022.02.21

「note」のユーザー数や年齢層を徹底分析!【2022年版】

-

2022.03.10

Googleインデックスの登録・確認方法を解説!サーチコンソールを使ってクロールリクエストしよう