オウンドメディアとは?運用の目的やメリット・成功の秘訣を解説

商品やサービスの周知・集客のために、オウンドメディアを運営する企業が増えています。実際、オウンドメディアの運営は顧客の獲得に非常に有効です。一方で、運用や立ち上げをするほどには、オウンドメディアについて詳しくないといった方も多いのではないでしょうか。

この記事では、オウンドメディアの運営が気になっている、オウンドメディアを作ろうか迷っている方に向けて、オウンドメディアの目的と役割を明確にしつつ、運用コストや注意点を解説していきます。

実際にオウンドメディア運営を進める企業の事例もあわせて紹介していますので、参考にしてください。

この記事の目次

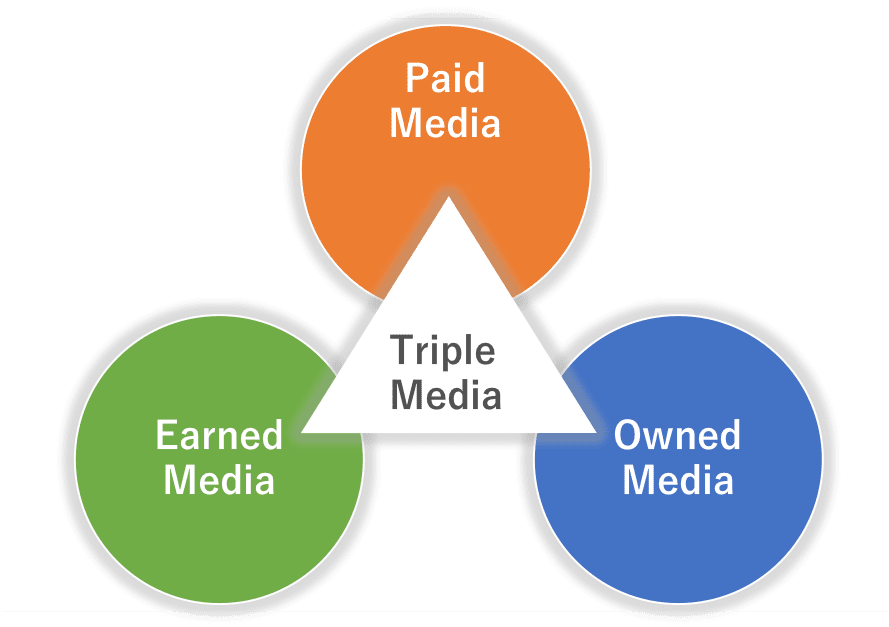

オウンドメディアとは?

オウンドメディア(Owned Media)とは、企業や団体が保有するメディアのことです。Webサイトや自社ブログなどを対象として使われるケースがほとんどで、たとえば今ご覧いただいているヒトノートもオウンドメディアにあたります。

オウンドメディアには、大きく分けて「広義」と「狭義」の意味の2種類があります。

- 広義:自社で運用するWebサイト全て(コーポレートサイトや採用サイト・サービスサイトなどを含む)

- 狭義:自社で運用するブログやWebマガジン・コラムなど、記事を中心として展開するメディア

どちらを指すのかは文脈や使われ方によりますが、Webマーケティングの文脈では一般的に狭義の意味でのオウンドメディアを意味することが多いです。

オウンドメディアの種類

オウンドメディアはコンテンツをどこに配置するのかによって、大きく「公式サイト型」と「独立型」の2つの種類に分けて考えることができます。それぞれでSEOの効果やブランディング・施策の幅に違いが出るため、特徴を押さえておきましょう。

ここでは、「公式サイト型」と「独立型」の特徴を紹介していきます。

公式サイト型

公式サイト型は、公式サイト / コーポレートサイトのドメイン配下やサブディレクトリとしてコンテンツを配信し、メディアの名前も公式サイトと同じ名前または明確に関連する形で運用する方法です。

公式サイト型の場合、公式サイトのドメインが持つSEO評価を引き継いで運用できるメリットがあります。公式サイトのSEO評価が高ければ、その評価を引き継ぐので新規でサイトを立ち上げるよりも早期に検索エンジンでの上位化が期待できるでしょう。

独立型

独立型は、公式サイトから独立した形でオウンドメディアを運用する方法で、ブランディングや施策の幅が広いのが特徴です。

見た目やデザインに関しても公式サイトと違った傾向にあり、商品やサービスに関する情報発信だけでなく、潜在層のユーザーが知りたいと思う情報も発信します。ユーザーのサイト訪問を促しつつ、さまざまなユーザーに興味を持ってもらえるような情報設計を行います。

新規サイトの場合、Googleから評価を受けるために時間がかかる場合が多いため、公式サイト型に比べると検索エンジンでの上位表示化は遅い傾向にあります。

企業がオウンドメディアを運用する4つの目的

企業がオウンドメディアを運用するには、さまざまな目的があります。具体的な目的として以下のようなものが挙げられます。

- リードの獲得

- 認知拡大・ブランディング

- 採用力の強化

- マネタイズ

それぞれの目的について紹介します。

リードの獲得

リード獲得は、オウンドメディアを通して、商品やサービスの資料請求やお問い合わせを獲得することを目的とした運用方法です。特に、BtoB向けのオウンドメディアによく見られます。

たとえば、SEOコンサルティングやコンテンツマーケティングをサービスとしているとします。その場合、「SEOコンサルティング」や「コンテンツマーケティング」「SEO コンサル 会社」などのキーワードでコンテンツを制作し、上位表示を狙います。

上位表示ができれば一定の流入が期待できるので、将来的に顧客になりうる見込み客からのリード獲得につながります。

特に最近では、リスティング広告をはじめとする運用型広告のCPA(顧客獲得単価)が高騰しています。そのため、SEOを集客の軸としたオウンドメディアマーケティングを展開する企業が増えています。

オウンドメディアは質の高いコンテンツを作り込み継続して運用を行えば、メディア自体を資産化することが可能です。

認知拡大・ブランディング

ブランド名やサービスを知らない「非認知層」や「潜在層」に向けた認知拡大や、顧客にブランドイメージを持たせることを目的としてオウンドメディアが運用されることもあります。

たとえば、認知拡大を目的として運用するのであれば、ターゲットとなるユーザーが興味や関心を持っているコンテンツを継続して発信し続けます。そうすることで、会社名やサービスを知ってもらうきっかけ作りが可能です。

今オウンドメディアが注目される理由

オウンドメディアにはさまざまな目的がありますが、なぜオウンドメディアが注目されているのでしょうか。大きな理由が2つあります。

それぞれ解説します。

従来の方法だとユーザーへのリーチが限界に来ている

まず、従来の方法ではユーザーに対するリーチが限界に来ているという点が挙げられます。これまで、広告はユーザーに対する重要なアプローチ方法でした。自社の商品を宣伝できるだけでなく、クリックをしてもらい流入を促すこともできるからです。

しかし、今では広告クリック率は年々下がっていると言われています。これはスマホが普及している現在、広告を見ても反応をしない、無視をするなど、ユーザーが広告に対する認識が変わってきているためです。

さらに、広告をブロックするブラウザ機能が出回るなど、広告を表示させない風潮が浸透しています。このような流れから、従来の広告における集客には限界があり、新しい手法としてのオウンドメディアが注目されています。

検索エンジンのトレンドの変化

もう一つは、オウンドメディアの発展を後押ししたのが、検索エンジンのトレンド変化です。検索エンジン(GoogleやYahoo!など)は、近年大きく変化を遂げています。

以前は、検索エンジンに対する対策(SEO)として、業者に依頼をして被リンクを貼ってもらう、キーワードを盛り込んだ記事を投稿するなどの手法で上位に表示されることが多くありました。

しかし、2011年以降Googleはこのような手法を取り締まり、検索結果の質を向上させたため、今ではサイト自体の品質が求められています。

現在では被リンクを貼る、キーワードを入れるといった小手先の手法を使ったサイトではなく、ユーザーにとって有益な情報を届けられるサイトが評価をされ、上位に表示されるようになっています。そのため、多くの情報を届けられるオウンドメディアが現在の検索トレンドにマッチし、注目を集めているのです。

オウンドメディアを運用するメリット

インターネットの普及率が80%を超える今、今後の企業活動ではいかにユーザーのためになる情報を発信できるかが重要となります。

ここでは、オウンドメディアを運営するメリットを3つ紹介していきます。

コンテンツが資産化でき、安定した流入を期待できる

コンテンツはオウンドメディアを運営し続ける限り、半永久的に資産として残り続けます。

SEOを強化し、検索順位を向上させることができれば、検索エンジンからオウンドメディアへ安定した流入が発生します。そこから自社商品やサービスに関係するページへ促すことで売り上げにつなげることも可能です。

競合との差別化、企業のブランド力向上

オウンドメディアを運営し、情報発信を続けることで自社のファンを獲得することができ、競合との差別化を進めることができます。その結果、企業のブランド力向上にもつながります。

自分たちが伝えたい情報を中心に掲載できる

オウンドメディアは自社管理のため、自社の商品やサービスにまつわる記事や、自分たちが伝えたいことを中心に掲載するなど、自社管理のオウンドメディアならではの強みを発揮することができます。

比較サイトに代表されるアフィリエイトサイトなどでは、あくまでも第三者的な情報発信となるため、それを自社管理で実施できることを考えると分かりやすいでしょう。

オウンドメディア運用の注意点

オウンドメディアを運用するうえでの注意点も先に理解しておくことが重要です。

サイトへのアクセス増加に即効性がない

オウンドメディアの運用は中長期的な施策として考える必要があります。なぜなら、コンテンツを制作しただけでユーザーからのアクセスを獲得できるわけではないからです。

オウンドメディアは最低でも半年から1年をかけて、戦略的にコンテンツを蓄積し、成長させて行った先にアクセスを得られるものと理解しておきましょう。即効性を求めるのであれば、オウンドメディア運営は適していません。

ユーザーの求める良質なコンテンツを作る必要がある

オウンドメディアを運営する上で、ターゲットとする自社の見込みユーザーが求める良質なコンテンツを作っていく必要があります。

近年、Googleが推奨する良いページの判断基準として、より良質なコンテンツをユーザーに届けているかどうかを重視する傾向にあります。

Googleに良質なコンテンツとして認められることが検索順位に大きく影響しますので、ユーザーに寄り添ったコンテンツを作れるかがオウンドメディアでの集客には欠かせないことを理解しておきましょう。

具体的には、以下が良質なコンテンツと言われています。

- ユーザーの悩みや疑問を解決させるコンテンツ

- ユーザーの見やすさ、読みやすさを重視したコンテンツ

- 信頼できる正しい情報をまとめたコンテンツ

逆にそうでないコンテンツの具体例として、以下のようなものが挙げられます。

- オリジナリティのないコピーコンテンツ

- コンテンツの内容に信頼性がないもの

- 読みにくく、わかりにくいユーザーのニーズに応えられていない内容のコンテンツ

SEO施策も合わせて行う必要がある

時間をかけて、費用を費やして記事を作ったとしても、ユーザーが検索するキーワードで検索上位表示させることができなければ、アクセスを獲得することはできません。

検索からのアクセスを獲得するには、SEO対策と呼ばれるGoogleの検索エンジンへの対策をオウンドメディアページに施す必要があります。

オウンドメディアの立ち上げ・運用方法

オウンドメディアがどのようなサイトなのか、その役割や効果がわかったところで、実際にオウンドメディア を立ち上げるための手順を見ていきましょう。

STEP1:目的とゴールの設定

自社が抱えている現状のマーケティング課題や事業課題から、以下のようなオウンドメディアの運用目的を決定します。

- リードの獲得

- 認知拡大・ブランディング

- 採用力の強化

目的が決まったら、オウンドメディアの運用を通して本当に目的を遂行できているのかを判断するために、ゴール(成果指標)を設定します。

たとえば、リードの獲得が目的なのであれば、月間や四半期ごとのオウンドメディア経由のリード数(お問い合わせや資料請求数)を成果の基準にします。

認知向上やブランディングを成果で判断するのはやや難しいですが、サービス名や会社名での指名検索数・SNS上でのポジティブな口コミ(UGC)などがゴールに置かれます。

目的に応じた適切なゴール設定を行ったうえで、オウンドメディアを運営していきましょう。

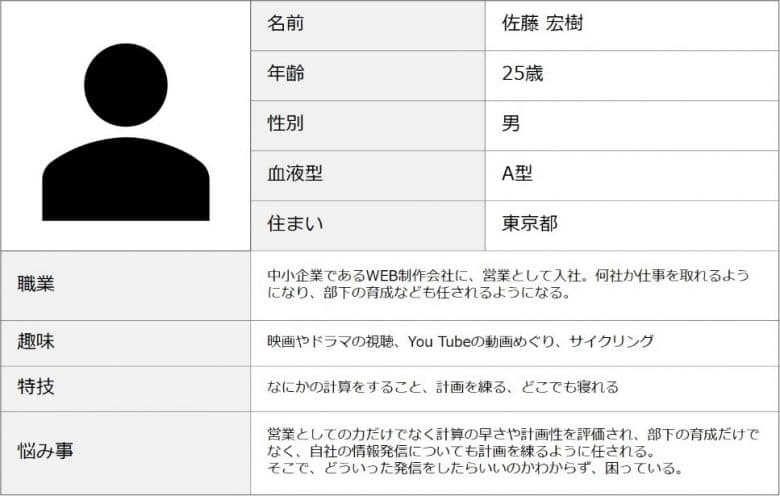

STEP2:ペルソナ設計によるターゲット決め

目的と目標が決まったら、次はどのようなターゲットを狙うのかを決めます。

オウンドメディアは読者があって成り立つサイトです。どのようなユーザーにどのような情報を届けるべきなのか、読者像が曖昧では良い情報も届けられません。また、社内で多数の人が立ち上げに携わる場合、それぞれがターゲットとして想像するユーザーが一致していないと、サイトとしてのまとまりが無くなります。

それらを防ぐために、より具体的なターゲット像を作り上げ、立ち上げに関わる人に共有をしておくことで、届ける情報やサイトデザイン、記事のテイストなど、内容に統一感を出すことができます。

この具体的なターゲット像を「ペルソナ」と呼び、ペルソナの設計が細ければ細かいほど、コンテンツ内容も読者を意識した作成がしやすくなります。

STEP3:コンテンツの設計とサイト構築

ターゲットが決まったら、実際にどのようなコンテンツを配信していくのか、内容を明確にしていきます。ペルソナとして設定したユーザーが見そうなサイトや、競合サイトを参考にサイト全体の構成を考え、サイトマップを作成していきます。

また、各記事の内容については記事ごとにSEOで狙うキーワードを定めてコンテンツの構成を考えましょう。ある程度方向性や記事の構成が決まったら、実際に記事を執筆していきます。社内で制作するほか、クラウドソーシングなどを利用して記事執筆を外注する選択肢もあります。

オウンドメディアを始めるには、コンテンツの制作と同時に、サイトを構築するための準備も必要になります。ドメインやサーバーの用意、また必要になるCMSなどを設定して、サイトを立ち上げる準備をしていきましょう。

CMSとは、サイトを作成するうえで必要になる情報を簡単に管理してくれるシステムを指します。例えば「WordPress」などが有名なCMSです。CMSは管理や更新の容易さから、オウンドメディアやブログサイトなどには向いているといえます。

サイトの自社制作が難しい場合は、サイト制作会社などに依頼することも可能です。このときも、目的やペルソナ設定を意識したデザインやレイアウトにするのを意識することで、ユーザーにとって見やすいサイトを作ることができます。

オウンドメディアを設計するポイントについては、以下の記事も参考にしてみてください。

STEP4:計測環境の構築

続いて、オウンドメディアが成果を出しているか、正しいストーリーを歩んでいるのかを計測するための環境を構築しましょう。

必須なのはトラフィックを判断するGoogleアナリティクス4(GA4)と、 Googleサーチコンソール 、検索順位チェックツールの3つです。各ツールでわかることは以下の通りです。

- Googleアナリティクス4(GA4):Webサイトのトラフィックやエンゲージメントの計測が可能

- Googleサーチコンソール:検索キーワードの表示回数・順位の推移や、サイトの問題点などの確認が可能

- 検索順位チェックツール:特定のキーワードを検索した際に、そのキーワードの検索順位の確認が可能

ツールは他にも無料なものから有料なものまでさまざまなものがありますが、まずは上記3つのツールは押さえておきましょう。

STEP5:コンテンツの追加・更新と拡散

オウンドメディアが完成したら、継続的に記事の追加や更新していきます。

言うまでもなく、オウンドメディアで最も重要なのは記事を読んでもらうこと。必要な情報や最新の情報を取り入れて、コツコツと更新を続けましょう。

また、コンテンツがユーザーの目に止まるよう、SNSを使って拡散をする、他のメディアに取り上げてもらうなど読んでもらうための努力も重要です。

オウンドメディアは検索エンジンで評価を得るまでに、一定の時間がかかるので、立ち上げてしばらくはSNSなど検索エンジン以外からの流入を集めるための活動にも力を入れておくと良いでしょう。

STEP6:効果検証と改善

一定のPV数が集まるようになったら、GoogleアナリティクスやGoogleサーチコンソールなどのアクセス解析ツールを使い、効果検証をします。

実際に目標となる数値には近付いているのか、狙ったターゲット層がアクセスしているのかなどを数値から分析し、改善を行います。たとえば、PV数は多いのに滞在時間が短い場合は、コンテンツの内容を見直す必要があるかもしれません。

狙っているユーザー層があまり流入をしてきていないのであれば、ペルソナ設定から考えられるキーワードや情報を見直し、コンテンツを改善する必要があるかもしれません。

このように、オウンドメディアは立ち上げたら終わりではなく、効果検証を繰り返しながら改善をすることで成長・成功していきます。

オウンドメディアの運用コスト

オウンドメディアを運営するかどうかを考える上で、運用コストに関しても理解しておきましょう。オウンドメディア運営は、記事コンテンツを制作し、継続的に公開していくことが重要です。

この業務を誰に任せるか、どのぐらいのコストがかかるのかを理解した上で、オウンドメディアを運営するかどうかを判断することも必要です。

コンテンツ制作を外注する場合と内製する場合、それぞれのコスト感を解説します。

コンテンツ制作を外注する場合

コンテンツ制作を外注する場合、下記の2つの手段があります。

- 運営代行会社に依頼する場合

- クラウドソーシングを利用する場合

それぞれ、どのぐらいのコストがかかるのかを解説します。

運営代行会社に依頼する場合

運営代行会社にコンテンツ制作を依頼すると、記事のテーマにもよりますが3~5000文字で1記事5~10万円ほどかかります。

※仮に、月間10記事を作成するとなると、最低でも数十万円のコストがかかります。

より専門的な内容にしたい場合や、インタビューや取材なども含めたコンテンツ制作となると、さらに費用がかかることもあります。

その反面、企画やコンテンツのディレクション、執筆、掲載まで全てを担ってくれるので、依頼者側の手間は大幅に削減できるメリットもあります。

(※サイトエンジン株式会社の費用例)

クラウドソーシングを利用する場合

クラウドソーシングを利用してコンテンツを制作する場合、コンテンツのテーマと文字数にもよります。たとえば1000文字程度の記事であれば、1記事あたり1000円程(1文字1円換算・サービス利用料は除く)でライターに記事の執筆をしてもらうことができます。

執筆に限ってはかなりコストを抑えられるというメリットはありますが、企画やディレクション、公開作業などは自社で行う必要があります。

もちろん企画からディレクション、執筆、公開を一手に引き受けてくれるライターもいますが、クオリティと単価の高さは比例する傾向にあります。外注費用を抑えたい場合、内部の工数をきちんと確保する必要があります。

コンテンツ制作を内製する場合

外注ではなく、内製でコンテンツ制作をする場合、オウンドメディアの運営を担当するメンバーをアサインする必要があります。

また、オウンドメディア運営は業務の幅が広く、一人で担うことは難しく、複数人のプロジェクトメンバーを集めなければいけません。内製化することで外注費はかかりませんが、人件費という意味でコストがかかります。たとえば、3人のメンバーがオウンドメディア運営に携わるのであれば、単純に3人分の人件費が月額のコストとして増えると考える必要があるでしょう。

また、社内にオウンドメディアを運営するだけの人員が足りない場合には、別途採用コストもかかります。

上記のような特性もあり、特に新規にオウンドメディアを構築する際、コンテンツ制作は変動費化できる外注を活用するケースが多いです。しかし、内製化することでオウンドメディア運営のノウハウを社内にためていくことができるため、中長期的な視野で見ると内製化していくほうが良いかもしれません。

オウンドメディアはどんな商材でも対応できるのか?

様々なメリットがあるオウンドメディアですが、自社の商材がオウンドメディアに向いていないと思い込み、運用をあきらめている方も多いのではないでしょうか?

ここでは商材タイプ別にオウンドメディアの方向性をご紹介していきます。

人材関連サービスのオウンドメディアなら

求人媒体、転職媒体などはオウンドメディアと相性が良いでしょう。

履歴書の書き方や職務経歴書の書き方、面接の際の注意点など転職活動の初期に求職者が知りたい情報を的確に配信することができれば、多くのユーザーを取り込むことができます。

また、転職活動を始めることを決める前の潜在顧客を獲得するためには、以下のような方法が有効です。

- 人気企業に特化してオフィスや働き方についての記事を発信する

- 市場価値を上げるための仕事の仕方などを記事にして発信する

転職情報サイトのSEOを行ううえで注意点に関しては、以下の記事で詳しく解説しているのであわせてご覧ください。

日用雑貨や家電のオウンドメディアなら

人材とは逆で、購入タイミングが多い日用雑貨や家電などの場合はどうでしょうか?

日用雑貨や家電のオウンドメディア を作るなら、コンテンツによって「その商品が必要だ」と思わせることがゴールになります。商品によって生活の中の課題をどう解決するかや、どのようなライフスタイルを実現できるかなどをコンテンツ化すると良いでしょう。

分かりやすい例ですと、調理器具を売っているなら調理器具を活用したレシピなどをオウンドメディア の中で発信したり、掃除機を売っているなら日常に潜む細菌のリスクとその対策などに関するコンテンツを発信するのが良いでしょう。

BtoBビジネスのオウンドメディアなら

BtoBビジネスは、オウンドメディアに向いていないのではないか、と思う方がいらっしゃるかもしれませんが、実際にはBtoCのサービスと同様の考え方でオウンドメディアを活用することが可能です。

多くの場合はターゲットとする部門や業界などでターゲットを絞り込み、それらのターゲットが持つ課題解決に関する情報を発信していくことが多いのが共通点です。

人事部向けのサービスであれば、採用強化や離職防止を促進するためのノウハウの発信、印刷会社であればインクや紙の種類や、印刷技術を解説するコンテンツの発信などが考えられます。

営業部門に実際の顧客からよく質問されることや、どんなことに悩んでいるかなどをヒアリングし、オウンドメディア のコンテンツとして発信していくと良いでしょう。

目的別に紹介!オウンドメディアの成功事例

オウンドメディアがどのようなものか、またどのように運用すべきなのか、理解は深まったでしょうか。

ここからは、実際にオウンドメディアとして成功をしている事例を、4つの目的別に紹介していきます。

ブランディング

サイボウズ式

サイボウズ式は業務効率化を促進させるソフトウェアを開発、販売しているサイボウズ株式会社が運営するオウンドメディアです。

掲載されている記事の内容は多岐に渡り、組織運営や、働き方、ライフスタイルと行った幅広いコンテンツをユーザーに届けています。

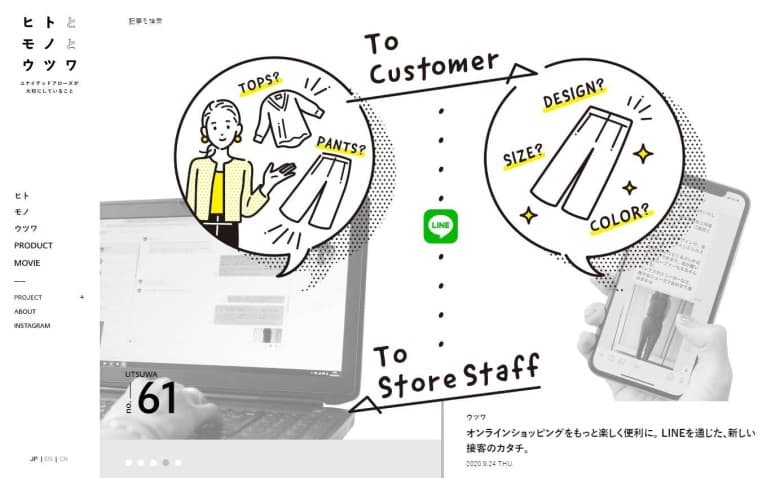

ヒトとモノとウツワ

ヒトとモノとウツワは、アパレルショップの「ユナイテッドアローズ」が運営をしているオウンドメディアです。

どのような理念でファッションを売り出しているのか、どのような思いで商品を作り出しているのか、商品やブランドの良さをユーザーに届けています。

それだけでなく、新商品や新サービスの紹介も行っており、既存顧客へのアプローチも行い、ブランドファンを作り出すオウンドメディアとなっています。

販売促進

くらしの良品研究所

無印良品を展開する株式会社良品計画が運営するオウンドメディアです。

料理のレシピや収納法などの暮らしにまつわるコンテンツを多く掲載しています。配信する情報の中で、違和感なく自社の商品を紹介する内容が盛り込まれており、そこから実際に商品を購入できるような仕組みも持ち合わせています。

BtoC向けの商品をPRしたいと考えている方にとって参考になるオウンドメディアサイトです。

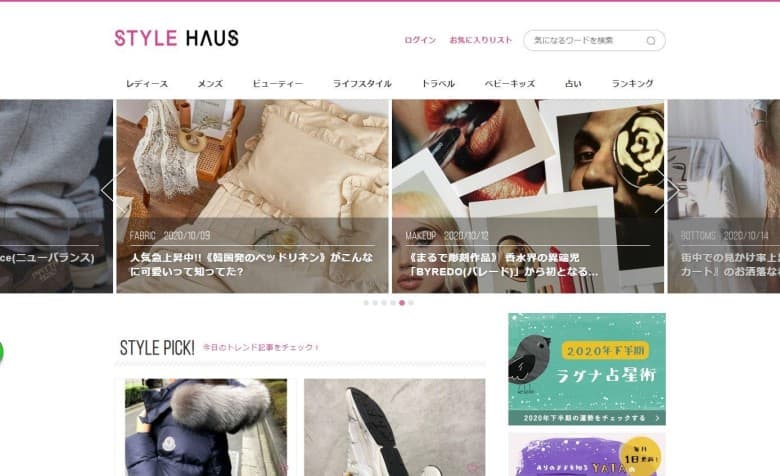

STYLE HAUS

海外通販サイトの「BUYMA」が運営をするオウンドメディアです。

海外通販サイトならではの視点から、世界のファッショントレンドをいち早く日本に届ける記事が多く、おしゃれに興味があるユーザーに向けて配信をされています。

通販サイトの売れ筋などを盛り込み、日本ではまだ購入できない商品なども配信することで、自然と自社サイトでの購入を促すことができます。

既存顧客の囲い込み

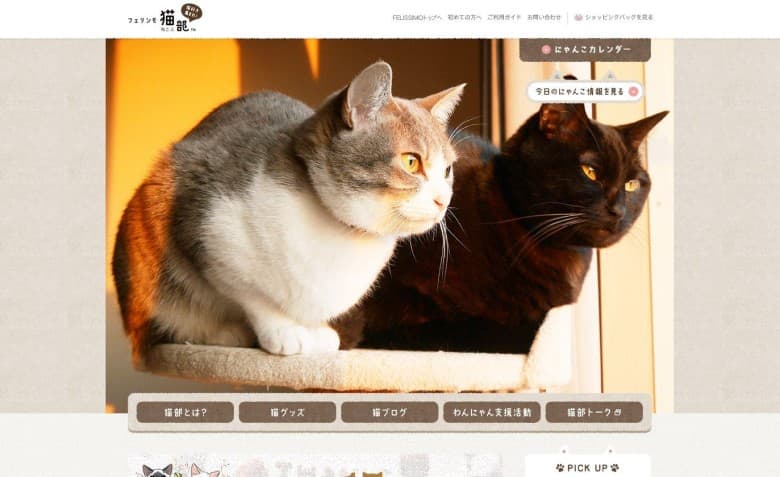

フェリシモ猫部

ファッション、雑貨などの通販カタログサイト「フェリシモ」が運営をする、猫にスポットをあてたオウンドメディアです。

既存顧客の中でも特に猫が好き、というユーザー層に向けて情報を配信しているサイトで、ユーザーが集まりやすいサイトとなっています。

特に、ユーザーの意見を取り入れるアンケートなどを行い自社商品に反映するなど、ユーザー参加型にすることで、既存顧客の囲い込みに成功をしているオウンドメディアといえます。

ブクログ通信

本のレビューサイト「ブクログ」が運営をしているオウンドメディアです。

様々な話題から本を紹介する記事を掲載し、既存顧客への新しい情報提供を行っているサイトです。

自社サイトのレビューへリンクが繋がっており、新しい本を知るだけでなく自然と自社サイトと合わせて使うことができるサイトになっています。

レビューという情報ならではの使い方が上手く生かされたオウンドメディアとなっています。

潜在顧客の取り込み

SINGLE HACK

一人暮らしの方に向けて、一人暮らし用の賃貸物件情報や一人暮らしの楽しみ方などを発信している、株式会社TypeBeeGroupが運営するメディアです。

一人暮らしというユーザーに特化したターゲット戦略をとっており、競合他社との差別化や自社のブランディングに成功しているオウンドメディアのひとつです。

LIGブログ

LIGブログは東京上野にあるWEB制作、WEBコンサルティングを行う株式会社LIGが運営するオウンドメディアです。

他にはない面白い切り口で記事作られており、ユーザーを飽きさせない工夫を凝らしたコンテンツ制作がされています。これにより、今までサイトを知らなかったユーザーもファンとして獲得しています。

潜在顧客をうまく取り込んでいるといえるオウンドメディアです。

事例からわかるオウンドメディア成功のポイント

8つのオウンドメディアをご紹介しましたが、これらの成功事例からはオウンドメディアに必要なポイントが良くわかります。

どのような点が成功への鍵となるのか、事例から探ってみましょう。

目的に合わせた戦略の設計

事例として紹介してきたオウンドメディアは、どれも目的やターゲットがしっかりと設定されています。

運営の目的とターゲットがはっきりと決まっているオウンドメディアは、その目的にあわせて、成果が得られるまでのストーリーを設計しやすくなります。

読んでいるユーザーはどのようなコンテンツを求めているのか、季節や時期などによってどう思考が変化しているのか、ターゲットのことを想像し、その行動を予測できるからです。

目的に合わせてユーザー分析をしっかりと行うことが重要なポイントになっています。

継続的な運用

単純なことですが、意外と難しいポイントが運営の継続です。

紹介してきたオウンドメディアはどれも記事数が多く、高い更新頻度が維持されています。しかも、記事はどれも良質な情報を配信したコンテンツばかりで、質の高い記事の更新が行われています。

定期的な更新を行い運用し続けることで、ユーザーに新しい情報を届けることだけでなく、検索エンジンからも良い評価を得られます。

記事数と頻度に加えて、内容も手を抜かず、1記事ずつ丁寧に仕上げて継続的な運用を続けられるかが成功のポイントのひとつとなっています。

成功・失敗の分析と改善

紹介したオウンドメディアでも、すべての記事が上手く行っているというわけではありません。公開後にPV数が伸び悩んでいることを理由に、内容に変更を加えているものも数多くあります。

ほとんどのオウンドメディアでは、アクセスの解析を行えるツールを導入しており、実際に投稿した記事が当初思い描いていたように読まれているかを分析しています。

そこで改善点があれば記事を更新し、更新した記事をさらに解析し、次の記事への参考にしていくことが重要です。

記事を書いたら終わりではなく、常にユーザーの動きをチェックし、改善を繰り返していくことが重要なポイントです。

オウンドメディアの運用や設計に迷ったらプロに相談しよう

オウンドメディアの目的からメリット、注意点、作成方法、運用にかかるコストに関して解説してきました。

従来のメディアであるテレビから、ネットメディア、SNS、動画配信サービスなどに移り変わっている中で、どうやって自社の商品やサービスの宣伝をするか、見極めが重要な局面にあります。オウンドメディア運営はこれからの時代、より企業の価値を高めることができる有効な施策です。

オウンドメディアの運営が気になっている、オウンドメディアを作ろうか迷っている方は、ぜひ本記事を参考にしてみてください。

執筆者:山口ひかる

株式会社ヒトノテのディレクションを担当。自社オウンドメディア運営ノウハウを活用し、クライアントメディア向けのWEBコンテンツ制作や、WEBマーケティング全般の支援を行っています。

監修者:坪昌史

株式会社ヒトノテの代表取締役CEO。 エンジニアとしてキャリアスタートし、サイバーエージェントのSEO分析研究機関を経て、リクルートの横断マーケティング組織のマネージャー&全社SEO技術責任者を務める。その後、独立しSEOを中心としたクライアントの課題解決を行う。2017年、株式会社ヒトノテを創業し、様々な企業のウェブマーケティングの支援を行う。

おすすめの関連記事

─ 記事カテゴリから探す ─

検索上位・コンバージョンに繋がる

記事制作・記事改善を無料相談

人気記事ランキング

-

2024.04.25

ページネーションのSEOにおけるベストプラクティス

-

2024.04.22

E-E-A-Tとは?Googleが評価するコンテンツの基準や対策を解説

-

2021.12.06

レスポンシブデザインの最適ブレイクポイントとは?メディアクエリの書き方も解説

-

2021.12.22

【徹底比較】さくらのクラウドとAWSの特徴・機能・料金の違いを解説

-

2021.07.09

Webコンテンツにおける正しい引用の書き方をマスターしよう!

-

2022.02.21

「note」のユーザー数や年齢層を徹底分析!【2022年版】

-

2022.03.10

Googleインデックスの登録・確認方法を解説!サーチコンソールを使ってクロールリクエストしよう