離脱率に平均値はある?直帰率との違いや改善方法を解説

「離脱率」とは、サイトへの訪問者がページ内のコンテンツを閲覧した後、そのままサイトを離れてしまう割合を示す指標です。離脱率が高いと、訪問者がページを閲覧した後に興味を失って離れている可能性が高いことがわかり、コンテンツ改善の余地があります。

サイトから離脱するシチュエーションとしては、下記が考えられます。

- サイトを開いていたタブやブラウザを閉じる

- サイトを開いていたまま30分以上何もせず放置する

- ブラウザの戻るボタンやサイト内にあるリンクから、別のサイトへ遷移する

ずっとセッションが続いているユーザーはいないので、WEBサイトに訪問したユーザーは必ず離脱をすると考えます。

本記事では、離脱率の見方・評価方法と、離脱率の高いページの改善方法をご紹介します。

Googleアナリティクスについてはこちらの記事も参考にしてみてください。

・Google アナリティクスの使い方・見方をマスターしよう!

この記事の目次

離脱率の計算式

離脱率 = 該当ページの離脱回数 ÷ 該当ページ全体のページビュー数

例えば、先月のページAに関して以下のようなデータが取得できた場合、離脱率は何%でしょうか?

・ページAのすべてのページビュー数 100

・ページAの離脱回数 40

答えは 40÷100でページAの離脱率40%となります。

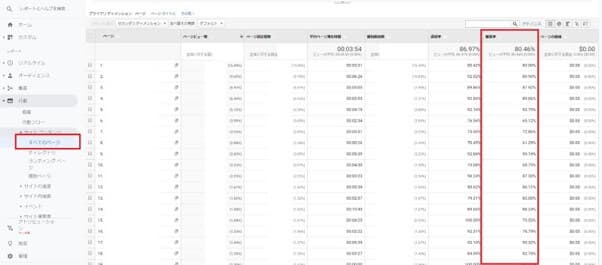

離脱率の確認方法

離脱率はGoogleアナリティクスの左側メニュー「行動」>「サイトコンテンツ」>「すべてのページ」から見ることができます。ページごとに離脱率が分かるようになっているため、その違いを見てみましょう。

また、離脱率の左の列に「直帰率」という項目があります。意味が似ているので混同してしまいがちですが別物です。

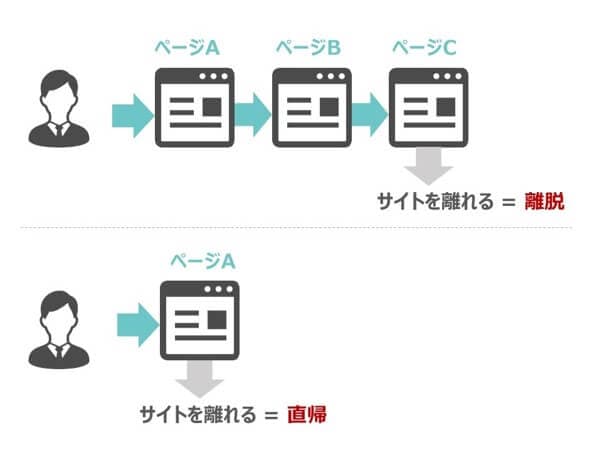

離脱率と直帰率の違い

どちらも「サイトを離れる」ことに違いありませんが、サイト回遊が発生しているかそうでないかという大きな違いがあります。離脱率はサイト回遊したあとでサイトを離れている訪問者で、直帰率は1ページだけを見てサイトを離れている訪問者を指します。

離脱率の計算方法は下記のとおりです。

離脱率 = 該当ページの離脱回数 ÷ 該当ページ全体のページビュー数

直帰率の計算方法は下記のとおりです。

離脱率とは異なり、ページビューではなくセッション数を使って計算するので要注意です。

直帰率 = 該当ページのみを見て離脱したセッション数 ÷ 該当ページ全体のセッション数

また、直帰率はページ単位ではなくサイト全体で算出することもあります。その場合は以下のような計算式になります。

直帰率 = ページ問わず直帰したセッション数 ÷ サイト全体のセッション数

離脱率と直帰率を活用するには?

離脱率も直帰率も、サイトによって様々な活用方法がありますが、ここではそれぞれの一般的な利用方法をご紹介します。

離脱率の活用方法:サイト回遊のUX改善に

離脱率はサイト回遊の中で、ユーザーが離れやすいページを特定し、サイト回遊のUX(ユーザー体験)を改善するための分析に使われることが多いのが特徴です。

例えば、ECサイトの中のページを TOP→商品一覧→商品詳細→カート→購入完了画面 などファネル化して、どこから離れているユーザーが多いのかを見れば、改善すべき画面が見えてきます。

直帰率の活用方法:サイト回遊のUX改善に

対して、直帰率は「入り口になるページ」のUIを評価するために利用をすることが多いです。

例えば、広告に利用しているランディングページや、検索エンジンで上位に表示されているページなどの直帰率を見て、サイトの入り口で伝える内容がユーザーニーズに沿っているのか?次のアクションに繋がる導線はあるか?などを評価していきます。

対象ページの種類に合わせて、どちらを活用すべきか選びましょう。

離脱率に平均はない

結論からお伝えすると、離脱率の平均データというのは現状公表されていません。

ご自身のサイトが他サイトと比べて離脱率が低いのかどうかを知り、低いようであれば対策に繋げたい!というWeb担当の方は多いですが、そのような検証方法は難しいのが現状です。

では、Googleアナリティクスでサイトの離脱率を見ても課題発見やサイト改善には繋がらないのか?と言うとそうではありません。離脱率をWEBサイト内のページ同士で相対評価をすることによって、サイトの問題点がどこにあるのか見えてきます。

その際に、単純にページ間で離脱率比較するのではなく、離脱率が高くてもOKなページとNGなページの性質をしっかり理解しておくと、サイトの課題発見と改善施策の精度が上がります。

ここからは離脱率が高くてもOKなページとNGなページ、それぞれ解説していきます。

離脱率が高くてもOKなページ

以下のようなページは他のページと比較して「離脱率が高くて当然」のページになります。もし、これらのページで離脱率を下げることを目的にした改善施策を考えているようでしたら、優先度を下げても良いでしょう。

購入完了画面・フォームの送信完了画面

ECサイトに来ているお客様は、商品を購入することが目的なので目的が達成された後に見る「購入完了画面」は離脱率が高くなって当然です。問い合わせ画面なども同様です。

もし、フォーム送信完了後に会員登録などの「ユーザーにしてほしい行動」があればその導線を入れるなどの改善が考えられますが、そうでなければ離脱率が低くても気にする必要はありません。

他サイトへの誘導ページ

アフィリエイト記事や、他のサイトにあるキャンペーンページに遷移させることを目的に導線設置をしてあるページがあります。これらのページは、「他サイトへ遷移してしかるべき」なので離脱率が高い方が正常と言えます。

対象の他サイトページへ遷移したのか、それともブラウザを閉じたり、関係のないサイトへ離脱してしまったのか、判断がつきずらいという側面もあるため、イベントトラッキング機能を使って他ページへの遷移を追えるようにしておくと良いでしょう。

・Googleアナリティクス イベントトラッキングと目標設定の方法を紹介

電話ボタンがメインのページ

電話をコンバージョンとするサイトの場合は、スマホ適用の重要なページに電話ボタンを大きく表示させたり、荷電を案内する専用ページを用意しているのではないでしょうか?そのページで電話ボタンを押した後にユーザーの大半はそのページをそのまま放置したり、他のサイトへ離脱します。

電話ボタンがメインのページは離脱率が高くても、そこまで問題視する必要がないと言えるでしょう。

離脱率が高いとNGのページ

以下のようなページは他のページと比較して離脱率が高い場合、対策を考えた方が良いページと言えます。各パターンで離脱率が高い理由を仮説立てて、改善するための具体的な施策を進めていきましょう。

購入カート・フォームの入力&確認画面

ユーザーがもうすぐコンバージョン、というところまできているページにも関わらず、離脱率が高いのは問題だと考えましょう。また、これらのページの離脱率を改善するとコンバージョン率が上がりやすいので、まっ先にチェックすることをおすすめします。

カートやフォームの離脱原因は様々ですが、悩んでいるサイトが多いためにある程度パターン化された手法で対策が可能なので試してみましょう。

PV数が多いページ

PV数が多いページで離脱率が高いということは、つまり離脱数が多いページということになります。

例えば、WEBサイト内の人気コンテンツや、検索エンジンから大量の流入があるページなどPV数上位のページを見直してみましょう。 これらのページは離脱率改善の施策を打つと1セッションあたりPV数が伸び、PV数を底上げするだけでなく、コンバージョン増加へ繋がる可能性もあります。

離脱率が高い原因

もしも上記に当てはまるページ(離脱率が高いと問題なページ)の離脱率が高い場合は、その原因を探り仮説を立て、改善を行いましょう。

ユーザーの離脱には様々な原因がありますが、中でも離脱率が高いサイトでよく見られる原因をいくつかご紹介します。

目的のコンテンツや情報が無い、見つけにくい

ユーザーがサイトを閲覧する理由は「欲しい情報を探している」からです。ユーザーは、検索エンジンや広告に表示されるタイトルや文章から、そのサイトには何が書かれているのか判断をして流入してきます。

しかし、流入したキーワードとサイト内のコンテンツが合っておらず、ユーザーの探している情報ではなかった場合、もしくはリンクが繋がっておらず探せない場所に情報があるとユーザーはそこにたどり着けません。

そうなると、ユーザーは「ここに自分が欲しい情報は無い」と判断して離脱に繋がってしまいます。そのような場合はユーザーが欲しいと思った情報がすぐに見つかるよう、コンテンツの中身を改善する必要があるでしょう。

次に見たいコンテンツへの導線が無い、見つけにくい

ユーザーの欲しい情報がページ内にあったとしても、次にどのような動きをしたら良いのか分からず離脱をしてしまうことがあります。

例えば、申込みをしたいのにボタンやリンクが見つからない、他のコンテンツも読みたいのにどこから別の記事へ行けるかわからないなど、次への導線がわからないとユーザーの興味は薄れてしまい、離脱に繋がる可能性があります。

申し込みがしやすいボタンや、読んでほしい記事の見せ方などを工夫して、ユーザーをうまく誘導できるようなコンテンツの配置を考えましょう。

ユーザーがやらなければいけない作業が多い

コンテンツが豊富で導線がわかりやすいサイトだったとしても、大事な場面で離脱が発生することがあります。例えば、先程紹介した購入カート・フォームの入力画面です。

購入完了までの記入項目が多かったり、何度もスクロールや移動しなければならなかったりすると、面倒に感じて途中で離脱するユーザーもいます。

このように、ユーザーが行う作業工程の多さも離脱の要因になりかねません。上記の例では、せっかくCVまで辿り着きそうなユーザーを逃してしまっているのです。そのため、わかりやすく簡潔に回答ができるフォーム作りをすることで、離脱率を下げるだけでなく、CV率改善にも繋がります。

外部サイトへの導線が多い

まとめ記事やリンク集を扱うサイトでは、外部サイトへのリンクが多いことも離脱の要因となります。記事の途中で関係のない外部サイトへのリンクが設置されていると、意図しない離脱の要因となってしまいます。

しかし、これが他のサイトへの誘導をする目的で設置しているのであれば問題視する必要はなく、逆にCVに繋がっているともいえます。そのページに設置されている外部リンクは、どのような役割を持っているのか、しっかりと把握をしてから改善に取り組みましょう。

ユーザーの目的がすでに達成されている

サイトを離脱するのが必ずしも悪いことではないということはお伝えしましたが、ユーザーの目的が達成して離脱する場合がこれに当てはまります。

例えば、ニュース記事など必要な情報が手に入った、電話ボタンなどで申し込みが完了したなど、ユーザーが満足をして離脱をしている場合です。このようなページでの離脱率は問題視する必要はありません。 離脱率は数値だけでなく、ページ自体を見て本当に改善を行うべきページなのかどうか、見極めてから改善を行う必要があります。

離脱率を下げる方法

離脱率の評価方法を理解し、離脱率の改善をすべきページを特定できたら、実際に離脱率を下げる施策を打って行きましょう。ここでは離脱率を下げるための方法をいくつかご紹介したいと思います。

EFO

カートやフォームの離脱率が高いうのは大きな問題です。これを解決するのがEFO(入力フォームの最適化)です。具体的には、フォーム内の項目削減や、送信ボタンのデザイン改善、エラー表示方法の改善などの手法があります。

また、EFOに特化したツールなども多く売られておりますので、改善を進め方が分からない方は利用を検討してみて下さい。

・EFOとは?入力フォームを最適化して、離脱率とコンバージョン率を改善!

内部リンクの強化

ユーザーがサイトから離脱する原因の1つに、「もうこれ以上見たいコンテンツがないから」というものがあります。離脱率が高いページを見て、そのコンテンツを見ている方が次に見たいと思うコンテンツの内部リンクがちゃんと貼られているか、確認してみてください。

例えば、そのコンテンツの類似カテゴリのコンテンツを設置することによって離脱率が改善する例もあります。

内部リンクのデザイン改善

内部リンクは適切に設置されているのに離脱率が高い場合は、内部リンクのデザインを見直してみてください。例えば、記事への内部リンクであれば、そのサムネイル画像と合わせてどんな記事なのか想像しやすいリンクテキストになっているとユーザーが押しやすくなります。

また、カートやフォームへのリンクのデザイン改善は直接CVR改善に繋がるのでおすすめです。

ページスピードの改善

近年、SEOの評価軸として注目されるようになったページスピードですが、離脱率を左右する重要な指標の1つでもあります。ユーザーがサイトを回遊する際にいちいちページのローディングに時間がかかっていたら、イライラして離脱をしてしまいます。

Googleが提供するPageSpeedInsightを利用すれば具体的な改善ポイントが明示されますので、それを見ながらコツコツと改善を進めてみて下さい。

コンテンツの追加

内部リンクの強化やデザインの改善でも多くのコンテンツを見てもらうことができますが、ページ自体にコンテンツを追加することも改善方法の1つといえます。

他のページへ離脱をしてしまうということは、ユーザーはそのページだけでは欲しい情報が得られなかったということです。そこで、流入してきたキーワードなどからユーザーのニーズ(検索意図)を読み解き、ユーザーが本当に欲している情報をコンテンツとして追加してみましょう。

また、自社サイトの中で回遊をして多くの記事を見てもらいたい場合は、まとめ記事など他サイトの記事から引用するのではなく、オリジナルのコンテンツを追加するようにしましょう。

他サイトにはないオリジナルの情報はユーザーに刺さりやすいです。その記事だけではなく、サイト自体や他の記事へも興味を持ってくれるかもしれません。

離脱率を改善する方法に悩んだら

離脱率の高いページの改善を行うためには、なぜ離脱に繋がっているのかを把握する必要があります。実際に改善をしたいけど何をしたらよいかわからない、という人は、まず該当ページの分析から行ってみましょう。

分析をする際にはGoogleアナリティクスを利用して、対象となるページを様々な切り口で分析していきます。

例えば、ユーザーのデバイス別に確認した際に、スマホの離脱率が圧倒的に多かったとします。その場合は、スマホで閲覧をした際の改善が必要であるという仮設を立てることができます。

他にも、ユーザーの年齢、地域、新規かリピーターかなど、様々な視点から数字とデータを分解していくことで、離脱率が高い要因へたどり着きやすくなります。

離脱率の高いページを見つけることができたら、データの分解を行い様々な仮説を立ててから改善を行ってみましょう。

Googleアナリティクスに関する記事はこちら!

・GA4(Googleアナリティクス4)とは?UAとの違いを徹底解説!

・いつまでにすべき?GA4(Googleアナリティクス4)への移行方法と切り替え時期

・Googleアナリティクスの設定方法とは?レポートの見方についても解説 ヒトノート -Hito note-

まとめ

離脱率のロジックを正しく理解し、データを活用すればサイトの改善に役立てることができます。Googleアナリティクスでご自身のサイトの離脱率をさっそくチェックしてみてください。

関連記事はこちら!

・入力フォームの離脱率を下げたい!離脱の原因と解決のためのEFOを解説

・CVR改善ってどうやるの?具体的な事例と10個の施策をご紹介

・ページエクスペリエンスとは?4つの指標を解説

・CVRとは?CVR(コンバージョン率)計算式と求め方を分かりやすく解説

・404エラーページを活用してコンバージョンを生み出す方法

・イベントトラッキングが計測されない!?Google アナリティクスの設定に注意

執筆者:ヒトノート編集部

株式会社ヒトノテのオウンドメディア、WEBマーケティングの学習帳「ヒトノート -Hito note-」の編集部。

監修者:坪昌史

株式会社ヒトノテの代表取締役CEO。 エンジニアとしてキャリアスタートし、サイバーエージェントのSEO分析研究機関を経て、リクルートの横断マーケティング組織のマネージャー&全社SEO技術責任者を務める。その後、独立しSEOを中心としたクライアントの課題解決を行う。2017年、株式会社ヒトノテを創業し、様々な企業のウェブマーケティングの支援を行う。

おすすめの関連記事

─ 記事カテゴリから探す ─

WEBサイトの問題点・改善案を無料診断

人気記事ランキング

-

2024.04.25

ページネーションのSEOにおけるベストプラクティス

-

2024.04.22

E-E-A-Tとは?Googleが評価するコンテンツの基準や対策を解説

-

2021.12.06

レスポンシブデザインの最適ブレイクポイントとは?メディアクエリの書き方も解説

-

2021.12.22

【徹底比較】さくらのクラウドとAWSの特徴・機能・料金の違いを解説

-

2021.07.09

Webコンテンツにおける正しい引用の書き方をマスターしよう!

-

2022.02.21

「note」のユーザー数や年齢層を徹底分析!【2022年版】

-

2022.03.10

Googleインデックスの登録・確認方法を解説!サーチコンソールを使ってクロールリクエストしよう