メタディスクリプション(meta description)とは?SEOへの効果と最適な文字数を解説

メタディスクリプション(meta description)とは、Webページの内容を簡潔に説明した「概要文」のことです。Google検索でキーワード検索した際に、検索結果一覧ページのタイトルの下に表示される文章に採用されることがあり、内容は自分で設定ができます。

本記事ではメタディスクリプションの設定方法や、作成時の注意点などを具体的に解説していきます。

この記事の目次

メタディスクリプション(meta description)とは?表示される仕組み

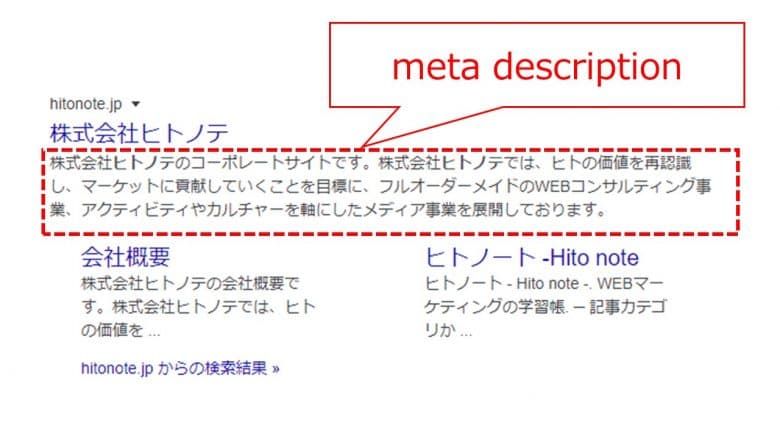

メタディスクリプションは、Webページの検索結果に以下のように表示されます。

検索エンジンは、ユーザーが求めている情報に適したページ内容を抜粋して、メタディスクリプションとして表示します。記述をしていない場合、検索されたキーワードが含まれる文章が抜粋されやすくなっています。

一方、記述すると、記述内容をそのまま検索エンジンに表示させることができます。ただし、必ずしも記述した内容が、そのまま検索エンジン内で表示されるとは限りません。確率的にはかなり高いですが、あくまで優先順位としての意味合いです。

【参考】スニペットとは

では、スニペットとは、何のことでしょうか?スニペットとは、検索結果に表示される要約文や画像、口コミなどのことを指します。

日本語でいうと、descriptionは『説明』という意味になり、snippetsは『(切り取られた)断片』という意味です。

スニペットには、リッチスニペットや強調スニペットなどの種類があります。リッチスニペットになると、例えばパンくずリストや画像、価格、評価などの表示が加わります。強調スニペットは、ユーザーが知りたい疑問や質問に対して、検索結果一覧画面上で答えをまとめて表示したものです。

メタディスクリプションの効果的な設定方法

この章ではメタディスクリプションの設定方法について、HTMLに直接設定する場合とWordPressで設定する場合の2ケースに分け、順に説明していきます。

HTMLに直接書き込む場合

はじめに、メタディスクリプションをHTMLに直接設定する場合について説明します。

まず、以下のタグの「” ”」内に、スニペットに表示させたい内容を記入します。

<meta name=”description” content=”ここにメタディスクリプションのテキストを記述”>

このタグを<head>タグ内の各要素と同じように埋め込めば設定完了です。

またメタディスクリプションは、各ページに設定をする必要がありますので注意してください。

WordPressで設定する場合

WordPressの場合は、プラグインを用いて設定するのが一般的です。プラグインの中でも「All in one SEO Pack」というプラグインが代表的です。

All in one SEO Packを使用することでれば、簡単にメタディスクリプションを設定することができます。All in one SEO Packをインストールすると、記事の投稿画面の下部にAll in one SEO Packのボックスが生成されます。そのボックス内に「説明」と書かれた項目があるので、そこにメタディスクリプションの内容を記入しましょう。

メタディスクリプションを設定するメリット

メタディスクリプションを設定するメリットは、スニペットの内容をコントロールすることで、検索エンジン上でのCTR(クリック率)を上げ、検索エンジンからの流入数を増やすことができる点です。

クリック率の向上

ユーザーがキーワード検索をすると、検索結果画面には自分のサイトだけではなく競合他社サイトもずらりと表示されます。

そんな競合ひしめく検索結果画面で、適切なメタディスクリプションを設定できていれば「このページなら自分が求めている情報がありそうだ」とユーザーに判断され、クリックしてもらえる可能性が高くなります。

結果として、検索エンジンからのユーザー流入数の増加につながるのです。メタディスクリプションの設定の有無自体は、検索エンジンからの直接的な評価に関係ありません。

しかし、CTRを上げ、多くのユーザーへ自社サイトの認知を広げ、流入数を増加させるためにも、meta descriptionはしっかり設定をしましょう。

検索エンジンにページ内容を伝えられる

前述した通り、検索エンジンはページ内容を自動的に要約して検索結果に表示させています。

もし記述していない場合、サイト制作者側が全く意図していないような自体が起こる可能性があります。

不自然な文章や要約になる可能性を未然に防ぐためにも、メタディスクリプションを記述することで、正しいページ内容をクローラーとユーザーの双方に伝えることができることになります。

例えばユーザーが検索エンジンを利用した際の行動を思い起こしてみると、わかりやすいかと思います。ユーザーは、タイトル→その下部に表示されたスニペット→目的の記事を見つけてクリック、これが一連の流れであり通常の行動だろうと思います。

このことから考えても、あらかじめ検索ニーズにあった記事内容を端的に記述し、質の高いスニペット表示させることで、CTR改善にもつなげられます。

間接的なSEO効果が期待できる

メタディスクリプションを適切に設定すれば、CTRの向上にもつながって検索順位が上がり、結果として間接的なSEO効果が期待できます。

ただし、メタディスクリプションを書いたからと言って、直接的なSEO効果はありません。Google検索セントラルでもメタディスクリプションを含むメタタグは、検索順位を決める要素で使用しているわけではないと言われています。

表示するスニペットに description meta タグを使用する場合でも、Google のランキングでは description meta タグは使用されません。

引用:Google はWeb ランキングにキーワード メタタグを使用しません|Google検索セントラル

このように、直接的なSEO効果はないですが、ユーザーやGoogleにページの内容を正確に伝えるために大切な要素です。SEOを強化していきたいと考えているなら、記事ごとにメタディスクリプションを適切に設定することで間接的なSEO効果が見込めます。

メタディスクリプションを設定する際のポイント

この章ではメタディスクリプションを設定する際のポイントを6つ解説していきます。これからメタディスクリプションを設定する人や改善したい人は是非参考にしてください。

最適な文字数で設定する

メタディスクリプションの場合、50文字程度~120文字以内にユーザーの目に触れてもらいたい内容を設定することがポイントです。これはスマートフォンなどモバイル版では50字程度、PC版の検索結果画面には120字程度まで表示されるからです。それ以上の文字数だと省略されてしまい、ユーザーもどんな記事なのか全容を把握することができません。

では、50文字程度か120文字程度どちらの文字数が最適かというと、それはサイトによって異なります。モバイルからのアクセスが多いサイトの場合は、モバイル版の文字数に合わせて50字程度で設定することをおすすめします。PCからのアクセスが多い場合はPC版の検索結果を意識して120文字近くで設定することをおすすめします。

ただし、検索結果画面で表示される文字数は随時変更がされています。念のため、実際にご自身で検索をしてみて、最新の文字数を確認しましょう。

SEOと文字数の関係については、こちらの記事で詳しく解説しています!

読者が興味を持ってくれそうな文章にする

次のポイントとしては、見ている人が思わずクリックしたくなるような文章を設定することが挙げられます。

例として、「SEOとは」というテーマページを制作した場合のメタディスクリプションを考えてみましょう。

このようなページの場合、仮にただ単に「このページではSEOについて詳細に説明しています」という設定をするだけでは、ほぼ意味がありません。それはタイトルを見ればわかりますから、これではユーザーは「まあ、そうだろうな」としか思ってくれません。クリックにまで至らないケースがほとんどでしょう。

このようなときは、もっと踏み込んだ内容にすることを意識してみてください。

例えば、「SEOはサイトに訪問してくれる数を左右する重要な概念です。このページでは、SEOの概要を説明するとともに代表的なSEOの施策を、初心者でも10分でわかるように簡単にまとめています」といった内容なら、ユーザーの食いつきは格段に違ってきます。

ユーザーはこう思ってくれるはずです。

「SEOの概要だけでなく、その後に知りたかった情報を短時間で理解できるページだ!」

そうすると自ずとクリックされる可能性が高くなるわけなのです。

もし、ユーザーの検索ニーズがよくわからない場合などは、狙っているキーワードで一度検索してみると何かしらのヒントが得られることでしょう。具体的には、検索上位に位置している競合サイトのメタディスクリプションの内容を参考にして、検索ニーズを読み取り、オリジナルな文章を考えてみることです。

対策キーワードを盛り込む

次の重要なポイントとして、対策キーワードを盛り込むことが挙げられます。

実は、メタディスクリプションに対策キーワードを盛り込むことで、その対策キーワードで検索された際、太字で表示されるようになるのです。

ユーザーはまず知りたいことがあって→何らかのキーワードを打ち込み→検索していますから、対策キーワードを盛り込むことで、ユーザーに「自分が知りたい情報があるサイト」と認識してもらえる可能性が高まることになります。

すると、ユーザーの目を引き、自ずとクリックして貰えるようになるというわけです。

キーワードの選び方とおすすめのツールについては、こちらの記事をご覧ください。

ターゲットを明確にして簡潔に内容を書く

メタディスクリプションを書く際は、誰に向けて書いた記事なのか明確にすることが大切です。

検索結果を見ているユーザーに簡潔に記事の内容を伝えて、ページを訪れてもらうことがメタディスクリプションの意義です。そのために必要なのは、ユーザーが抱えている悩みやユーザーが興味・関心を持っていることに寄り添うこと。

まずは、訪問ユーザーに「自分の悩みが解決できる記事」「自分の知りたいことが書かれている記事」と思ってもらえるような内容を考える必要があります。記事がどんな人に向けて書かれているのかを意識できれば、ユーザーに興味を持ってもらえるメタディスクリプションが書けるようになるでしょう。

ユーザーの興味を惹きつけられれば、自ずとクリック率(CTR)も上昇します。

また、メタディスクリプションの作成段階でユーザーが悩んでいる課題やページを確認することで、どんな利益やメリットが得られるかについて記載しておくことも大切です。

競合サイトのディスクリプションを確認してみる

コンテンツ作成前に、検索1ページ目の上位10記事の競合のメタディスクリプションを確認してみましょう。競合サイトと似たような内容だと差別化ができず、クリックされない可能性が高くなります。

競合サイトがポジティブな内容で訴求しているなら、自社はあえてネガティブな要素を訴求してみるなど工夫が必要です。競合サイトとは違うメタディスクリプションが記載されていれば、ユーザーの興味を惹けつけられるでしょう。

競合サイトがスニペットよりも、ユーザーの検索意図に沿ったより良いメタディスクリプションを設定することが大切です。

メタディスクリプションを書くときの注意点

ここまでメタディスクリプションの設定方法について説明してきました。次に、マイナス評価に繋がる恐れがあるような、メタディスクリプションを記述するうえでの注意点を4つ紹介します。

メタディスクリプションの書き方を間違えると効果がないどころか、検索エンジンからの評価が下がる恐れもあるため、必ず頭に入れておいてください。

冗長な表現を使わない

意識しないと間違いやすいポイントとして、冗長な表現は避けることが挙げられます。

ユーザーは「自分が求めている情報が掲載されているかどうか」をタイトルやメタディスクリプションをざっと見て、瞬時に判断しています。冗長な表現を使ってしまうと、ユーザーから一瞬にして、「何の情報が載っているか分からないな~。次のサイトはどうだろう?」といった感じで飛ばされてしまいます。こうなると、クリックにまで至らない可能性が高まるのです。

そのため、ユーザーが判断に迷うような表現は使わず、はっきり「こういうページだ」と記述することが得策なのです。

同じサイトの他のページと被らないようにする

ユーザーの利便性を考え、同じサイトの他ページとメタディスクリプションの内容は被らないように注意しましょう。

またGoogleは、メタディスクリプションの重複を確認した場合、片方のスニペットを書き換える可能性が高いため、こうした意味でも重複は避けるべきです。

極端な話ですが、もし同じようなテーマでページを作成し、サイト内全てのページのメタディスクリプションを同じ内容にした場合、ユーザーは各ページの内容を正確に把握できません。どのページに自分が求めている情報があるのか迷ってしまうでしょう。

その結果、ユーザーの利便性の低下を招き、Googleから低い評価を下され、SEOにも悪影響が出る恐れもあります。ページ毎にメタディスクリプションの内容は変え、ユーザーにとって分かりやすいコンテンツ作りをしていきましょう。

ページの中身と一致させる

メタディスクリプションの内容とページの中身は一致させましょう。たとえば、検索エンジンでユーザーに注目をしてもらいたいがために、ページの中身と相違する誇大や虚偽の表現を入れるとします。そうすると、そのページを訪問したユーザーの満足度を下げることになります。

結果的に「ユーザーファースト」の視点を貫くGoogleから、低評価を下される可能性もあります。このように、SEOの観点からもメタディスクリプションとページの中身は一致させたほうが良いでしょう。

絵文字記号の使用は基本的に避ける

結論から言うと、絵文字記号を入れても問題はありませんが、問題がないという意味は評価が下がることはないという意味です。

一点だけ考慮する必要があることとして、一部に環境依存などの影響により、稀に検索エンジンから文字として認識されず空白表示になってしまう可能性があることです。

この場合、サイト制作者には空白の理由はわかっていますが、ユーザーにはなぜ空白になっているのかはわかりません。ただ単に空白になっているだけなので、単純に見栄えが悪くなるだけですし、不思議な空白に「怪しいサイト?」といった疑心暗鬼にもなるでしょう。そうなると当然ユーザーの可読性を損なう可能性も高くなります。

絵文字記号を使用することで評価が下がることはありませんが、基本的には使用は避けたほうがいいと言えるでしょう。

まとめ

メタディスクリプションは検索結果ページに表示され、ユーザーがクリックするかどうかを判断するとても大切な文章です。

この記事で解説をした設定方法や設定する際のポイントを参考に、魅力的なメタディスクリプションを設定し、たくさんのユーザーに来てもらえるサイトにしていきましょう。Webサイトは、 お客様のサービスや商品を紹介する媒体としてだけではなく、可能性を広げる媒体です。

株式会社ヒトノテでは、さまざまな業種、規模、ビジネスモデルのWebマーケティングに関する知見を蓄積しています。SEOコンサルティングの経験と、多角的なデータ分析を用い、今、本当に必要な施策を提案し、必ずお客様の「成果」に繋がる、検索上位表示、高いCV率を実現することをお約束します。

執筆者:ヒトノート編集部

株式会社ヒトノテのオウンドメディア、WEBマーケティングの学習帳「ヒトノート -Hito note-」の編集部。

監修者:坪昌史

株式会社ヒトノテの代表取締役CEO。 エンジニアとしてキャリアスタートし、サイバーエージェントのSEO分析研究機関を経て、リクルートの横断マーケティング組織のマネージャー&全社SEO技術責任者を務める。その後、独立しSEOを中心としたクライアントの課題解決を行う。2017年、株式会社ヒトノテを創業し、様々な企業のウェブマーケティングの支援を行う。