検索意図とは?SEOにおける重要性や深掘り・分析方法を解説

SEOにおける「検索意図」とは、ユーザーがキーワードを検索した目的・意図のことです。SEOを意識したコンテンツを作成する際は、検索意図の深掘りや分析が肝になります。

本記事では、検索意図を把握することがなぜ重要なのか、具体的にどのように検索意図を把握すればいいのかを解説します。検索意図をしっかりと掴み、SEO上位表示を目指しましょう。

なお、記事に「検索クエリ」という単語が出てきます。「検索クエリ」とは、ユーザーが検索した際に実際に使用した単語や、またはその組み合わせのことを指します。

検索意図とは?

「検索意図」とは、その名の通り、「ユーザーがキーワードを検索した目的・意図」のことです。

検索意図は、「検索クエリに現れている顕在的なニーズだけでなく、検索クエリに現れていない部分にあるユーザーの潜在的なニーズ(本当に知りたい情報)」のことを指します。

例えば、「鶏肉 カロリー」と検索したAさんがいるとします。

その場合、Aさんのニーズは「鶏肉のカロリー」を「知りたい」はずです 。

ここまでは検索行動として現れている(顕在化している)ので、ほぼ間違いないでしょう。

では、 Aさんはなぜ鶏肉のカロリーを知りたいのでしょうか?

例えば、「現在ダイエット中でカロリー制限をしている」といったケースが想像できます。

その場合、鶏肉の中でも特に細かい部位ごとのカロリーも知りたい可能性があります。鶏肉に限らず、カロリーの低い食材の情報やダイエットレシピなどの潜在的なニーズがあるかもしれません。

さらに、その根底には「もっとキレイになりたい」という食事のジャンルを超えた検索意図が潜んでいることもあります。

鶏肉のカロリーだけでなく、鶏肉の部位ごとのカロリーやその他の肉のカロリーとの比較、鶏肉を使ったダイエットレシピなども検索意図に含まれる可能性があるといえるでしょう。ダイエットにおすすめの運動方法やキレイになるためのスキンケアなどもAさんにとって検索意図となりえるかもしれません。

このように、検索クエリから簡単に読み取れる顕在的なニーズもあれば、その裏に隠れている潜在的なニーズもあります。

そのような、ユーザーが本当に知りたい潜在的なニーズを含め「検索意図」といいます。

SEOにおいてなぜ検索意図が重要なのか?

ではどうしてこの「検索意図」がSEOにとって重要なのでしょうか。

ここでは、根幹となるGoogleの基本理念を理解する必要があります。

Google の使命は、世界の情報を整理して誰もが便利に利用できるようにすることにあります。だからこそ、検索では、幅広い情報を多彩なソースから簡単に見つけられるようにしています。

参照:Google公式ページ「Googleのアプローチ」より引用

https://www.google.com/search/howsearchworks/our-approach/

かなり定性的な表現のようにも思えますが、Googleが提供するサービスはこのビジョンにのっとり、「誰もが」「簡単に」「幅広い」情報を見つけられるように設計されている、という訳です。

もちろん検索エンジンのアルゴリズムも同様です。

検索キーワードとの関連性について、公式ページでは以下の様に言及しています。

Google のシステムでは、キーワードに着目するだけでなく、コンテンツが他の点で検索クエリと関連しているかも分析します。匿名化して集計したインタラクション データに基づいて検索クエリと検索結果の関連性を評価することもしています。インタラクション データをシグナルに変換して機械学習することで、関連性をより正しく推定できるようになります。

参照:Google公式ページ「コンテンツの関連性」より引用

https://www.google.com/search/howsearchworks/how-search-works/ranking-results/

引用文に書かれている「インタラクションデータ」とは、ビッグデータの呼び方の一種です。

例えば、Googleが取得している膨大な量のアクセスログや、クリックログなどがインタラクションデータに当たります。

それらを機械学習することで、ユーザーがより求めているであろうと考えられる情報が網羅されているサイトを上位表示させているということです。

ここで「検索意図」のリサーチが大切になります。

ターゲットとなるキーワードで上位表示させたい場合は、顕在的なニーズだけではなく、潜在的なニーズまで満たしたコンテンツを作ることで、Googleにより良質なコンテンツと判断され、上位表示されやすくなるのです。

検索意図によってユーザーのニーズを満たすだけではなく、検索意図に合わせて、検索品質評価ガイドラインのE-E-A-T「Experience(経験)、Expertise(専門性)、Authoritativeness(権威性)、Trust(信頼性)」を高めることがSEOにおいて大切な要素となります。

検索品質評価ガイドラインについての記事はこちらから

・SEOで重要視されているE-A-Tとは?運営者情報など具体的なポイントをご紹介

検索意図は3種類ある

検索意図は大きく分けて以下の3種類に分かれます。

- トランザクションクエリ

- インフォメーショナルクエリ

- ナビゲーショナルクエリ

横文字が並びますが、難しくはありません。1つずつ解説していきます。

1.トランザクションクエリ

「トランザクションクエリ」は別名「Doクエリ」とも呼ばれ、ユーザー自体が何かをアクションする事が目的になる検索キーワードです。

例えば「女性 春服 ショッピング」など、ユーザーの「したいこと」が検索キーワードに含まれているものを指します。

この「Doクエリ」の中には「Buyクエリ」と呼ばれるものも含まれています。

例えば「メンズ ジャケット おすすめ」など、「何かを買いたい」といった意図のあるクエリのことで、ECサイト運営をされている方などにとっては、重要度の高い検索クエリです。

「Buyクエリ」で検索をするユーザーは、購買意欲がすでに高い傾向にあります。

このような検索クエリに対して自社サイトを上位表示させることで、狙ったユーザーをより多くサイト流入させることが重要です。購買意欲が高いので売上にもつながりやすいでしょう。

2.インフォメーショナルクエリ

「インフォメーショナルクエリ」は別名「Knowクエリ」とも呼ばれ、ユーザーが「何かの情報を知りたい時」に検索するキーワードです。

例えば「運営 効率化」や「B to C 売上アップ」といった検索クエリなど、ユーザーが「知りたいこと」が検索キーワードに含まれているものを指します。

上記の様な検索クエリだと、一般消費者向けの商品を売っている、メーカーの担当者の方が検索していそうなキーワードですね。

そのような企業向けにコンサルティングを提供している企業などは、自社ブログで売上アップのノウハウを公開することで、検索順位が上がり、顧客からの依頼増加につながります。

ただし、他の競合も同じく情報発信をしています。

検索意図の部分でご紹介したように、情報収集している担当者の方の立場に立って、「売上を上げるにあたって、どんな点を課題に感じているのか」といった潜在ニーズを汲み取ることが大切です。

より深く、関連性があり、オリジナル要素がある情報発信ができると、検索順位は上がりやすいでしょう。

3.ナビゲーショナルクエリ

「ナビゲーショナルクエリ」は別名「Goクエリ」とも呼ばれ、ユーザーが「目的となるサイトに行きたい時」に検索するキーワードのことです。

例えば「株式会社ヒトノテ」や「ウィキペディア」「Google」など、サイトを特定したクエリのことを指します。

検索連動広告(リスティング広告)などでは、いわゆる「指名ワード」と呼ばれたりもします。

このように、固有名詞で指定して検索されていることが多い場合、ある程度そのサービスないしは会社、ブランドなどの認知度が高いことを示しています。

サービス立ち上げ直後や、強力な競合がいる場合、最初から「ナビゲーショナルクエリ」を意識するよりも、「トランザクションクエリ」や「インフォメーショナルクエリ」の優先度を上げて、対策していくと良いでしょう。

効率的に検索意図を調べる!おすすめテクニック2選

さて、ここまではSEOにおける検索意図の重要性や、その大まかな種類について解説してきました。ここからは、実際に検索意図を調べる方法について解説していきます。

大きく以下の2つがあります。

- サジェストキーワードをリサーチする

- 競合調査をする

- Q&AサイトやSNSを活用する

1.サジェストキーワードをリサーチする

「サジェストキーワード」とは、メインのキーワードに付属して検索されるキーワードのことを指します。

以下の赤枠部分がサジェストワードです。

シークレットモードとは、検索履歴や閲覧履歴を記録しないでブラウザを利用できる機能です。

通常の検索だと、自身の検索履歴に応じてパーソナライズされたサジェスト結果が出てきてしまいます。

サジェストキーワードをリサーチする際は、必ずブラウザをシークレットモードにして検索しましょう。

ユーザーは、メインのキーワードだけで検索して、見たいコンテンツに辿り着けなかった時、追加でキーワードを組み合わせて検索します。メインのキーワードを入力すると、検索回数が上位のものが検索窓に表示されるため、ユーザーが求める情報を推測することができるでしょう。

ただし、サジェストキーワードは日々検索回数によって変動するため、トレンドをより正確に把握するためにはツールを使うと便利です。

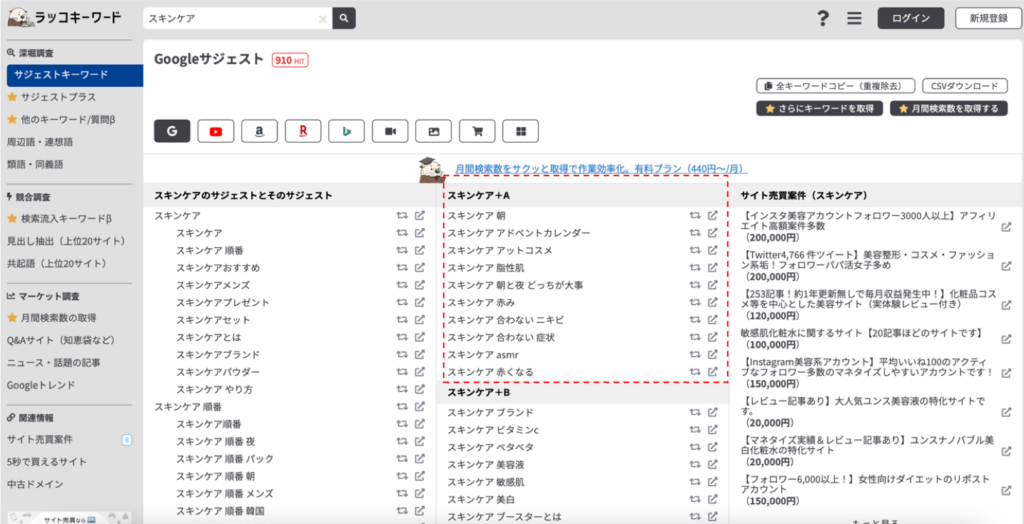

本記事では「ラッコキーワード」というおすすめツールをご紹介します。

こちらは無料で利用できる(※一部有料の機能もあります)キーワードリサーチツールです。

例えば、「スキンケア」でリサーチしてみると、以下のような結果をみることができます。

赤枠部分を見てみると、スキンケアをするにあたってユーザーがどんなことに悩んでそうか、より具体的に想像することができそうですね。

他にもリサーチツールはいくつかありますが、このラッコツールは無料かつ、シンプルで使いやすいので、リサーチする際はお勧めです。

キーワードのリサーチツールについての記事はこちら

・関連キーワード取得ツール13選紹介!!使い方や機能、料金を解説!

2.競合調査をする

競合調査は、ユーザーの検索意図を理解するにあたって役立ちます。

まず、キーワードを検索した際に上位表示されるサイトを分析します。タイトルや記事構成、どのような文章が書かれているかなどです。こちらも先ほど紹介した「ラッコツール」を使うと競合の記事構成を簡単にみることができます。

上位表示されているということは、Googleから高い評価を受けているということですよね。

つまり、ユーザーの検索意図に沿って構成されているコンテンツの可能性が高いといえるでしょう。

競合調査をすることで、対象となるユーザーの検索意図に沿ったコンテンツづくりの参考になるだけでなく 、競合と差別化する際にも有用です。

Googleは、ユーザーが知りたいものに対して、「深い知識」や「実体験・アンケート・独自調査」といった情報が含まれているコンテンツを高く評価する傾向にあります。

つまり、他の記事に書いていないような詳細な説明や独自調査など、いわゆる一次情報が記載されていると優良なコンテンツとして判断されやすくなり、上位表示につながります。

3.Q&AサイトやSNSを活用する

上記で説明した1、2の方法に加え、さらにユーザーニーズの詳細を捉えたい場合、Yahoo!知恵袋などのQ&Aサイトや、SNSを活用する方法もあります。

ユーザーは検索エンジンからの検索で満足のいく結果を得られなかった場合、Q&AサイトやSNSで質問をするケースがあります。

例えば、Twitter上で対象のキーワードを検索して、そのワードについてツイートしている人がどのような投稿をしているか、はとても参考になります。

または、Yahoo!知恵袋でどんな質問や疑問を投稿しているのかをリサーチすることも、検索クエリには現れない、ユーザーの具体的なニーズを把握するのに役立つでしょう。

このようなQ&Aサイトでは性別や年齢、ライフステージなどを公開して質問される方もいますので、対象となるユーザー像をより鮮明に捉えて、コンテンツづくりをすることもできます。

検索意図を生かしたコンテンツの作り方

さて、ここまでは「どうやって訴求したいユーザーのニーズ=検索意図」を知るかについて、ユーザーサイド・競合サイドと、角度を変えつつ方法を説明してきました。

では、いよいよリサーチで捉えたユーザー像、検索意図を活かして、どのようにコンテンツ作りを進めるかについて解説していきます。

大まかな手順は以下の3STEPになります。

- タイトル(テーマ)は検索キーワードを意識する

- 検索意図を網羅した見出しで構成する

- オリジナル要素を入れて作成する

1.タイトル(テーマ)は検索キーワードを意識する

まずは、もっとも重要なタイトル(テーマ)決めになります。

本記事の場合、タイトルとなっている「 検索意図とは?SEOでの種類や重要性について解説」という部分です。

ここでは、読み手を想像しながら、ユーザーの求める情報が記事内にあることをタイトルから伝えることが重要です。そのために、タイトルには狙ったキーワードを含めるようにしましょう。

また、せっかく良いタイトルを考えてもクリックされなければ、せっかくの努力が無駄になってしまいます。

以下のような対策がお勧めです。

タイトルの文字数は、30〜35文字以内にする

キーワードは、タイトルの前半または最初に入れる

関連性がないキーワードは含めないようにする

関連キーワードはたくさん詰め込めばいい、というわけではありません。

読者の目線に立って「読んでみようかな」とつい思ってしまうような、過不足のないキャッチーなタイトル設定ができると良いでしょう。

タイトルは文字数制限があるわけではありませんが、検索結果表示できる文字数には限りがあります。

また、あまりに長いタイトルを設定するとユーザービリティが悪いとGoogleが判断してタイトルが書き換えられることもあるので注意しましょう。

2.検索意図を網羅した見出しで構成する

タイトルの次に重要なのは見出し構成です。

まずはリサーチして得た競合サイトの見出しは網羅しつつ、調査で捉えた検索意図を元に、ユーザーが知りたい情報を網羅するように見出しの構成を考えてみましょう。

特に、冒頭で説明した潜在ニーズを深く捉えようとする努力が大切です。

顕在ニーズを把握することは簡単ですが、潜在ニーズについては、ユーザー自身も知りたいことを言語化できていないケースは往々にしてあります。

その場合、こちらがリサーチした結果を元に、想定ユーザーの知りたいことを先回りするようにコンテンツを作成すると、ユーザー満足度は高まります。

3.オリジナル要素を入れて作成する

また、競合サイトの記事にはないオリジナルコンテンツも含めることで、Googleからの評価が高くなり、検索で上位表示されることにつながります。

競合サイト上位10サイトほどをリサーチすれば、ある程度定番の記事構成は把握できるでしょう。

前述した網羅性の観点では、その定番の構成を網羅すべきですが、逆に「競合の構成にない」コンテンツも重要です。

ポイントは競合のコンテンツになく、かつユーザーの潜在ニーズにマッチしたコンテンツを盛り込むことです。

定番の情報は網羅しつつ、オリジナル要素もあるコンテンツづくりができれば、Googleから良質なコンテンツであると判断され、検索結果の上位表示につながり、SEOに大きく貢献するでしょう。

まとめ

本記事ではSEOにおいて重要な「検索意図」について、解説いたしました。

検索意図を知ることは、ユーザーの顕在的なニーズと合わせ、潜在的なニーズを知ることにもつながり、顧客理解をより深いものにしてくれます。

リサーチを通して検索意図を正確に捉え、ニーズに沿ったコンテンツづくりができれば、検索順位が上がり、自社コンテンツへの流入アップにつながるでしょう。

本記事の内容が、SEOにお困りの企業様・担当者様のお役に立つことを願っております。また、株式会社ヒトノテでは、SEOコンサルティングを提供しております。ご相談事項がありましたら、お問い合わせください。

執筆者:鈴木理沙

株式会社ヒトノテのSEOコンサルタント。人材系の企業にて、SEO改善とコンテンツマーケティングを担当。CVR改善やオウンドメディア運営、コンテンツ制作による認知拡大・ブランディングを経験。気持ちのよいコミュニケーションや痒い所に手が届くような提案を心がけています。

監修者:坪昌史

株式会社ヒトノテの代表取締役CEO。 エンジニアとしてキャリアスタートし、サイバーエージェントのSEO分析研究機関を経て、リクルートの横断マーケティング組織のマネージャー&全社SEO技術責任者を務める。その後、独立しSEOを中心としたクライアントの課題解決を行う。2017年、株式会社ヒトノテを創業し、様々な企業のウェブマーケティングの支援を行う。